14 Gennaio

Gas e benzina, cronache di un mite inverno

L'Europa finora è stata salvata dalle alte temperature medie, ma non è al sicuro e la bolletta resta un problema da risolvere prima di tutto a Bruxelles. Il prezzo dei carburanti e i fatti concreti del mercato degli idrocarburi che non si possono ignorare. Una guida alla realtà dello shock energetico che non è la "fine dell'abbondanza" ma l'ultima fermata degli illusionisti

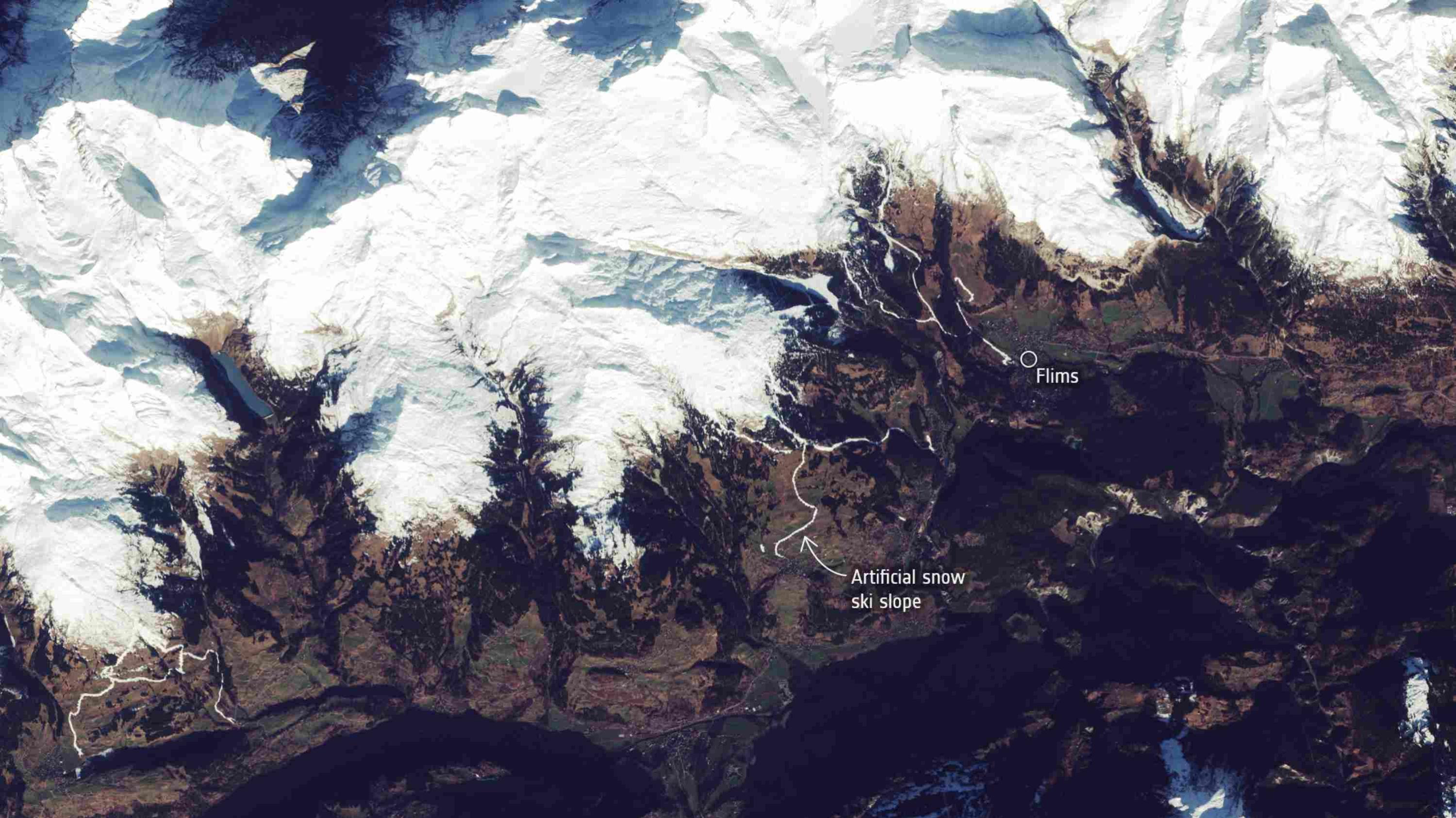

Che succede? Guardate l'immagine che apre List: è una foto scattata dal satellite Copernicus Sentinel-2 nel gennaio 2023 che mostra le stazioni sciistiche di Flims, Laax e Falera in Svizzera. Sono senza neve. Le strisce bianche che vedete sono piste di neve artificiale. Stesso luogo, un anno prima, gennaio 2022:

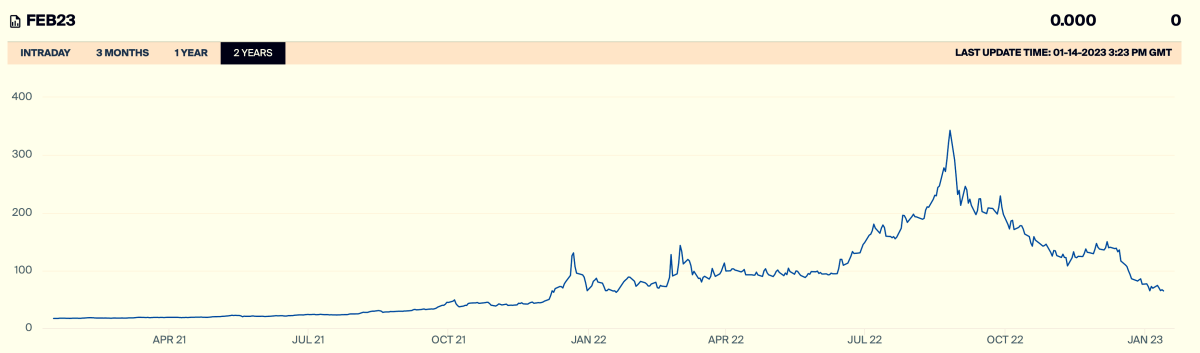

Il satellite dell'Esa svela un anno dopo l'altro il clima mostra instabilità crescente, fenomeni ai quali siamo tutti esposti. Per un colpo di fortuna, questo incredibile scenario durante lo shock energetico è stato quello che ci ha salvato (per ora) da una crisi profonda, l'inverno finora è stato mite, il consumo di gas per riscaldamento, l'elettricità non ha raggiunto il picco temuto, i prezzi sono scesi, ma siamo sempre su livelli altissimi rispetto al 2021, guardate la curva storica del contratto Ttf del gas, mercato di riferimento per l'Europa, Amsterdam:

Siamo passati dai 17 euro per Megawattora del gennaio del 2021 ai 64 euro per MWh del gennaio 2023. La traduzione nella bolletta energetica del nostro paese è quella di un treno in corsa che travolge un'auto: imprese e famiglie pagano costi pesantissimi e senza i provvedimenti del governo Draghi e poi di quello Meloni sarebbe andata peggio. Ecco perché il governo guidato da Meloni ha destinato due terzi della legge di Bilancio (21 miliardi) al contrasto dello shock energetico. La realtà detta l'agenda, non i desideri irresponsabili dei demagoghi della politica che in queste ore raccontano favole. Non si può dire che "la crisi è finita" per la semplice ragione che dipende dal meteo e, come si dice, il tempo più che variabile è diventato pazzo.

L'Economist ricorda che l'Europa "è ancora a corto" di energia per un inverno rigido che potrebbe arrivare l'anno prossimo. Non siamo al sicuro perché "la domanda asiatica di gas è in aumento e...

Che succede? Guardate l'immagine che apre List: è una foto scattata dal satellite Copernicus Sentinel-2 nel gennaio 2023 che mostra le stazioni sciistiche di Flims, Laax e Falera in Svizzera. Sono senza neve. Le strisce bianche che vedete sono piste di neve artificiale. Stesso luogo, un anno prima, gennaio 2022:

Il satellite dell'Esa svela un anno dopo l'altro il clima mostra instabilità crescente, fenomeni ai quali siamo tutti esposti. Per un colpo di fortuna, questo incredibile scenario durante lo shock energetico è stato quello che ci ha salvato (per ora) da una crisi profonda, l'inverno finora è stato mite, il consumo di gas per riscaldamento, l'elettricità non ha raggiunto il picco temuto, i prezzi sono scesi, ma siamo sempre su livelli altissimi rispetto al 2021, guardate la curva storica del contratto Ttf del gas, mercato di riferimento per l'Europa, Amsterdam:

Siamo passati dai 17 euro per Megawattora del gennaio del 2021 ai 64 euro per MWh del gennaio 2023. La traduzione nella bolletta energetica del nostro paese è quella di un treno in corsa che travolge un'auto: imprese e famiglie pagano costi pesantissimi e senza i provvedimenti del governo Draghi e poi di quello Meloni sarebbe andata peggio. Ecco perché il governo guidato da Meloni ha destinato due terzi della legge di Bilancio (21 miliardi) al contrasto dello shock energetico. La realtà detta l'agenda, non i desideri irresponsabili dei demagoghi della politica che in queste ore raccontano favole. Non si può dire che "la crisi è finita" per la semplice ragione che dipende dal meteo e, come si dice, il tempo più che variabile è diventato pazzo.

L'Economist ricorda che l'Europa "è ancora a corto" di energia per un inverno rigido che potrebbe arrivare l'anno prossimo. Non siamo al sicuro perché "la domanda asiatica di gas è in aumento e aumenterà ulteriormente con il ritorno alla normalità dell'economia cinese. Come osserva la società di consulenza Timera Energy, il mercato del gas opera ancora al limite della capacità di offerta, il che significa che sono possibili forti oscillazioni dei prezzi". I problemi europei sono tutti là, visibilissimi, e l'Unione con i suoi 450 milioni di abitanti è praticamente prigioniera del bollettino meteo. Cosa fa un governante di fronte a questo scenario di incertezza? Usa la testa, agisce con prudenza, prende decisioni responsabili nell'interesse della nazione.

***

Domanda sul taccuino: quando si perde una nazione? Quando anche di fronte all'evidenza dei numeri, alla forza dei fatti, pensa di poter sfuggire alla realtà. All'Italia capita spesso, a ondate irregolari e in perenne continuità tra ieri e oggi. Il cosiddetto 'dibattito' sulla fiscalità dei carburanti (un capitolo del romanzo ad alta tensione degli idrocarburi) è entrato in questa dimensione e non ne uscirà per la semplice ragione che si sono formate due 'tifoserie' che niente hanno a che fare con l'oggetto e il soggetto, le accise e l'equilibrio del Fisco. I due partiti sono facili da individuare: contro Meloni e a favore di Meloni, il tema è da giostra del populismo, il prezzo della benzina. Si tratta di una discussione sui prodotti raffinati (e già dovrebbe venire il capogiro a gran parte di coloro che ne disquisiscono, senza aver mai visto una raffineria, un pozzo di estrazione di petrolio, la distribuzione e la logistica) che è stata declinata in maniera grezza. E il capo del governo ha mostrato il coraggio della scelta giusta e coraggiosa, impopolare ma corretta, per l'oggi e il domani.

Ho già elencato i fatti (ripeto, i fatti) per cui in questo momento (e per il domani si vedrà) è saggio non toccare le accise, li riassumo:

1. Il Fisco pesa sul prezzo della benzina per il 58% (e 51% per il gasolio), un record che nessun governo della Repubblica ha mai cancellato perché quelle entrate sono diventate un elemento strutturale che finanzia la spesa pubblica, sono essenziali per il funzionamento dello Stato, la comunità di tutti noi;

2. Lo sconto sulle accise secondo l'Unione europea ha almeno due effetti controproducenti: a) lo sconto è un incentivo al consumo di idrocarburi e all'uso delle auto a motore termico, se dobbiamo fare il passaggio verso l'elettrico, è un controsenso; il secondo, è l'impatto climatico, che è l'obiettivo finale della transizione ecologica; b) sul piano dell'equità fiscale, lo sconto sulle accise si traduce in un vantaggio netto per le classi con i redditi più alti;

3. I sussidi a pioggia hanno mostrato enormi limiti, le politiche di governo responsabili devono limitarli e passare a provvedimenti mirati, verticali, efficaci. Anche in questo caso, è l'Unione europea a dare la linea;

4. I governi non sono organismi che fluttuano nel nulla storico e nel vuoto temporale. Agiscono in un dato spazio e tempo, in un contesto preciso. L'esecutivo di Meloni si trova nella peggior congiuntura dal dopoguerra, con una serie di sbalzi e rivoluzioni della Storia che non hanno ancora un punto d'arrivo. La guerra in Ucraina, le sanzioni alla Russia, hanno provocato un cambiamento radicale: un gigante dell'Oil & Gas, il principale fornitore dell'Europa, è diventato un problema di sopravvivenza energetica (e non solo). Il diesel, il motore del commercio (le merci viaggiano su gomma, date un'occhiata a cosa si muove sull'asfalto) dipende dalle raffinerie russe e il prezzo sale in base alla disponibilità. Risposta dell'intelligente a prescindere: raffiniamo di più? Applausi, mai sentito parlare di 'capacità' produttiva? E di investimenti? Consiglio visita a una raffineria, per sapere, per capire.

5. L'Italia ha un problema con la rete distributiva e la logistica dei carburanti, nessun governo lo ha mai risolto: la rete delle pompe di benzina è polverizzata, sono 21 mila e ne basterebbero 15 mila. Sono elementi di costo (distribuzione, esercizio etc.) che pesano in maniera determinante e producono inefficienze nel sistema;

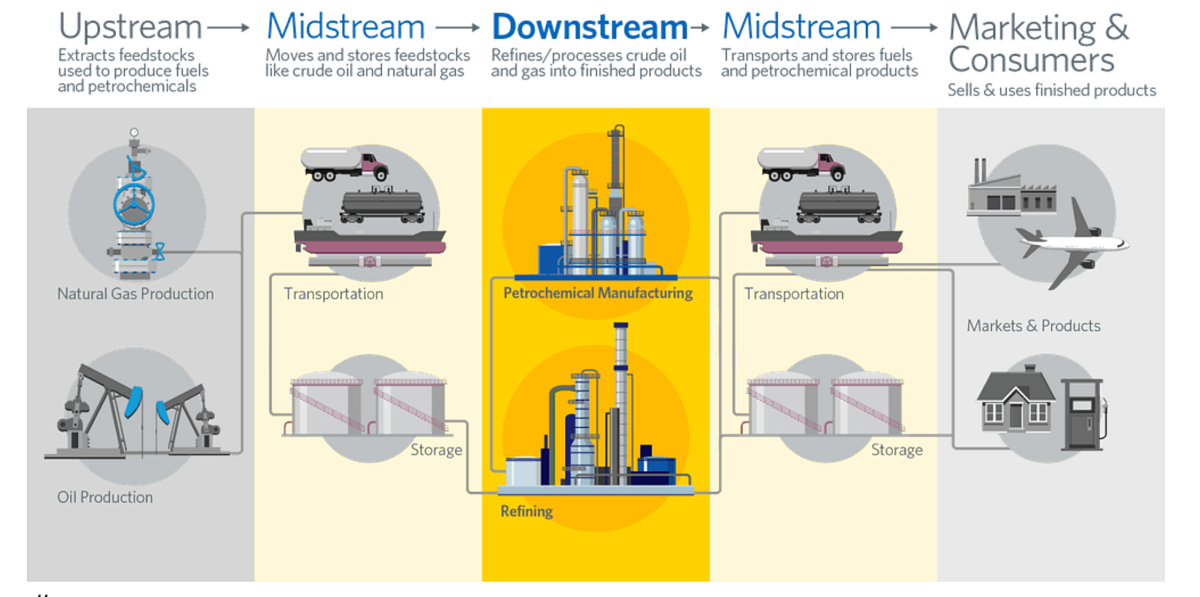

6. Quanto ai benzinai e alle speculazioni, si tratta di fenomeni limitatissimi, perché il prezzo è libero ma i margini per alzarlo sono minimi: il listino del carburante si compone attraverso una serie di passaggi dove i benzinai non toccano palla. La materia prima viene estratta dalle compagnie petrolifere che lavorano in concessione, pagano diritti di sfruttamento (e i contratti variano a seconda dei paesi), la materia prima è degli Stati produttori che non sono all'anno zero, sono paesi che hanno fondato decenni fa le loro compagnie - oggi dei giganti - impegnate nei vari settori dell'upstream, midstream e downstream. Cosa c'è dietro queste tre parole del gergo del settore? Un processo complesso e completo, questo:

Dall'estrazione alla distribuzione finale intervengono una serie di intermediari (a cominciare dai broker per il trasporto, le petroliere e gasiere) sul prodotto fisico e la transazione finanziaria. Sono tutti attori indispensabili in un mercato difficile e affascinante che ha costituito un balzo nella civiltà e nel benessere di miliardi di abitanti del pianeta.

Consiglio la lettura di Energia e civiltà, un libro scritto da Vaclav Smil, uno dei più grandi scienziati della nostra epoca. Il libro è una cavalcata negli ultimi 10 mila anni di storia, nel capitolo sulla 'civiltà delle fonti fossili' si racconta quello che dimenticano quasi tutti, questa fase ha garantito "lunghi periodi di crescita economica sostenuta che ha generato grande ricchezza, ha migliorato la qualità della vita per una buona parte della popolazione mondiale e, infine, ha favorito l'emergere di economie di servizi ad alto consumo energetico". Energia e civiltà è un libro di 600 pagine, bastano e avanzano per tornare sulla Terra a tutta velocità.

Per sapere, per capire, bisogna esplorare il mondo con umiltà, lavorare sodo, osservare i fenomeni, studiare e cercare non la soluzione perfetta (che non esiste mai) ma quella che per approssimazione si avvicina al meglio. Si chiama mondo del possibile. Guardate qui:

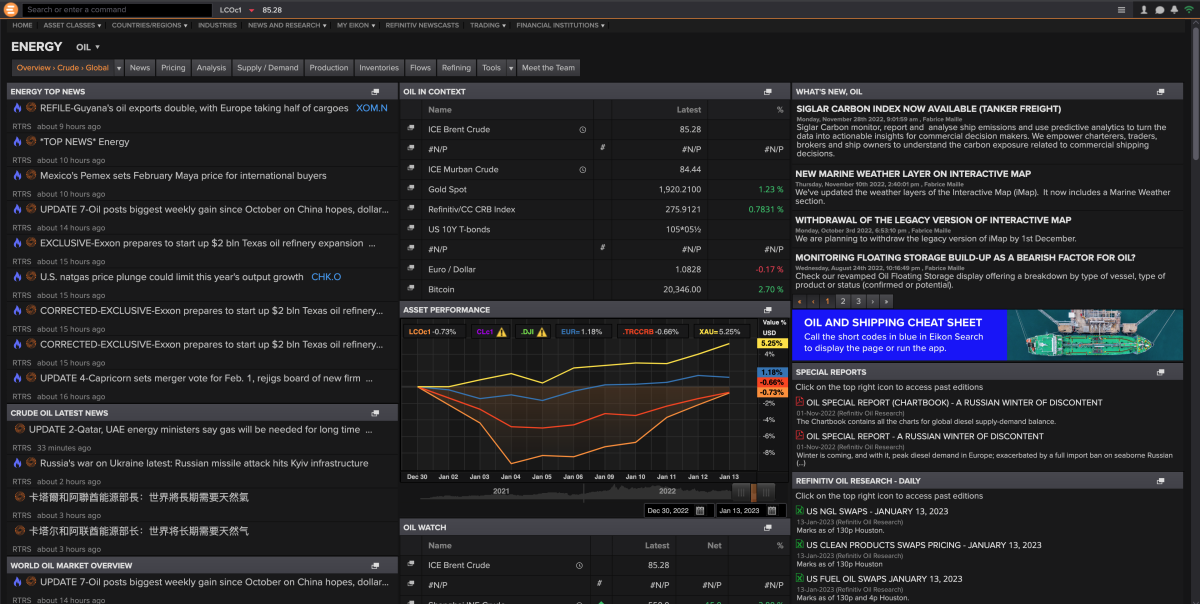

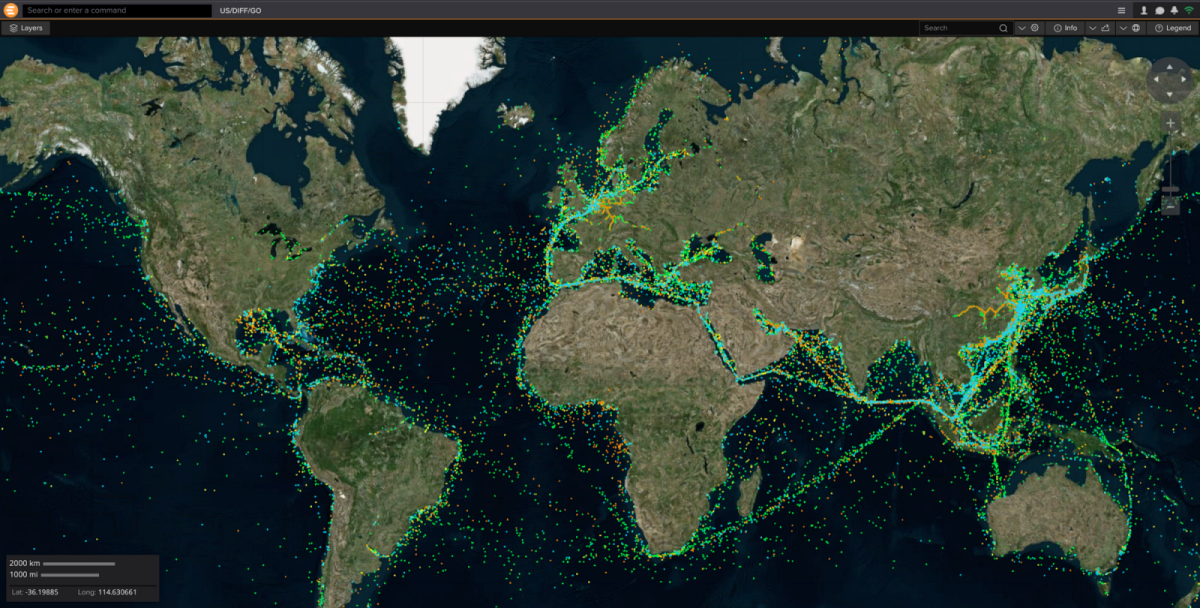

Questa è Eikon, è una piattaforma professionale di analisi dei mercati e trading (è il concorrente diretto di Bloomberg), quella qui sopra è la prima pagina del settore Energia (quella dedicata al solo petrolio), ogni elemento è cliccabile e apre notizie, grafici, foto, immagini satellitari, mappe, report, tutto quello che serve (e non basta mai) per essere informati e prendere decisioni. Il titolare di List la usa come strumento di analisi. Domanda: come si trasportano le materie prime energetiche? Gasdotti, oleodotti, navi. Mappa di Eikon in tempo reale sul traffico mondiale delle petroliere e gasiere e navi che trasportano merci e materiali vari:

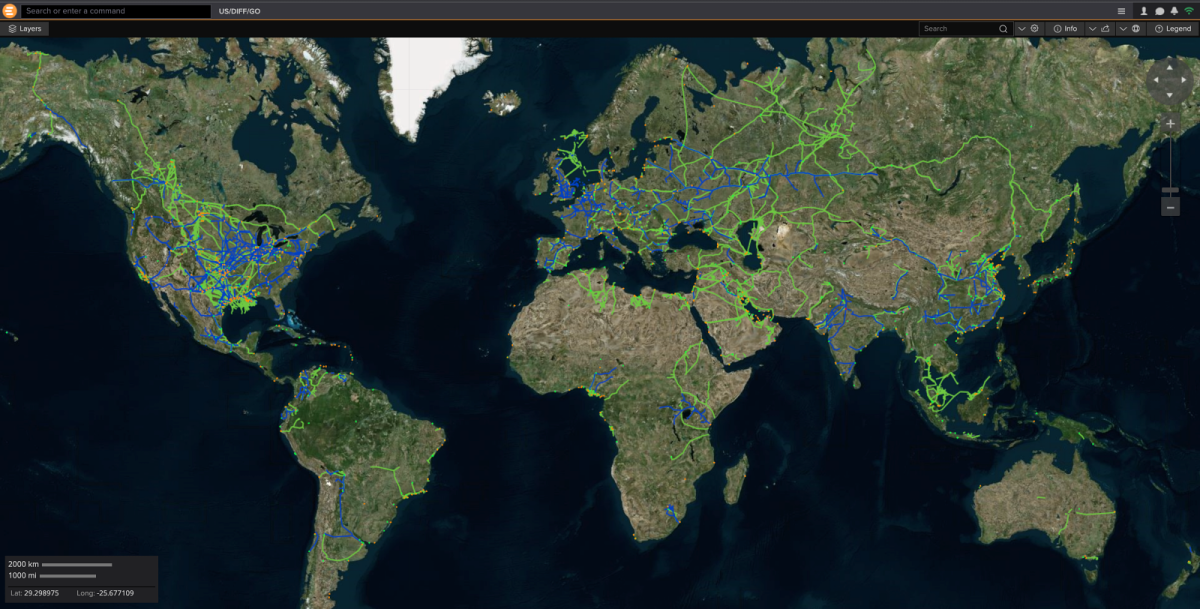

Impressionante, è la realtà, non le chiacchiere che si fanno sul prezzo dei carburanti avendo a malapena compreso come si usa il distributore automatico alla stazione di servizio. Il mercato è un fatto fisico, prima di tutto. Ogni puntino è una nave che posso vedere nel dettaglio: compagnia, bandiera, rotta, porto di scarico e scarico, materiale trasportato, armatore, dati del registro internazionale, eventi critici. Posso naturalmente fare lo zoom e isolare zone marine e terrestri, porti, infrastrutture. Altro esempio, la mappa dei gasdotti, oleodotti e infrastrutture energetiche:

Una limitata ragnatela di tubi, corre dove ci sono le risorse (il punto di carico) e dove si consumano (il punto di scarico). Terra e mare, questi sono gli elementi fisici con i quali occorre confrontarsi prima di affrontare un argomento. I carburanti non arrivano dal cielo, non sono bit, sono merci che prima devono essere estratte, raffinate, conservate, distribuite fino ad arrivare al consumatore. In questi passaggi, si forma il prezzo. Tutto il resto è la letteratura del mondo contemporaneo che ha scambiato il social media, lo storytelling virtuale, per un mondo reale nel quale tutti dicono tutto, una libertà che non conosce il limite dello studio, della conoscenza, della consapevolezza dei propri mezzi. Quel mondo, cari lettori di List, si sta avvitando, è finito.

***

Quello che segue è l'editoriale che il titolare ha scritto per l'ultimo numero di WE - World Energy, la rivista di geopolitica dell'energia. Stampata in italiano e inglese, è una delle più autorevoli a livello internazionale per la qualità delle sue analisi e scenari.

Fare previsioni è il modo più veloce e sicuro per essere smentiti dalla storia, ma è un esercizio al quale non possiamo sottrarci, per vocazione che coincide (è una gran fortuna) con il mestiere. Questo numero di WE è dunque una collezione di scenari sul 2023 e quello che verrà (forse) nei prossimi decenni. Opera da Prometeo e fatica di Sisifo (la forza dei miti greci, ecco una cosa che non muore), questo viaggio nel prossimo futuro (oggi e domani) è un’occasione per ritornare su alcune lezioni del nostro tempo, sono note personali, appunti sul taccuino del cronista.

Abbiamo vissuto uno shock multiplo, una sequenza di eventi che hanno visto la collisione di due mondi: il materiale e l’immaginario. L’immaginario ha dominato gli ultimi dieci anni, spinto dalla digitalizzazione, dall’idea che ogni ‘cosa’ fosse riducibile a puro dato e immagine, codificata in bit e pixel. L’ascesa dei titani della Silicon Valley, la metamorfosi dell’economia in ‘discorso computerizzato’, hanno guidato i ‘bisogni’ e i corsi azionari. Tutto è diventato opinione volatile, settori vitali della produzione sono stati etichettati come ‘old economy’, pronti all’archiviazione nel cloud delle sorti progressive dei server e dell’algoritmo. L’eliminazione della ‘fisicità’, delle cose, delle molecole, è stato il mantra, il risultato è stato l’esplosione della domanda di prodotti digitali, connessioni e punti d’accesso senza uscita.

Questo mondo nel 2022 è imploso: sta accadendo sotto i nostri occhi, la Grande Noia è arrivata. I corsi azionari delle Big Tech sono in caduta libera, la pandemia ha rappresentato il loro picco e la loro fine. Per proseguire la marcia devono ‘inventare’, in maniera compulsiva, nuovi bisogni immateriali, dirottare i desideri, ma sono giunti al livello di saturazione e il prossimo passo per loro è attingere all’officina del biotech in una sceneggiatura che s’avvicina sempre più alla distopia. La grande scoperta è arrivata mentre l’alienazione toccava l’acme dell’aperitivo su Zoom: abbiamo bisogno di movimento, di spazio, di materie prime, di energia, di contatto, di vita che si esprime nella fisicità. In un perfetto paradosso da romanzo, la crisi dei semiconduttori ha rivelato il corto-circuito della contemporaneità, senza la tavoletta di silicio, il cuore e il cervello della nostra società non funzionano. La realtà ha cominciato a bussare alla porta proprio nel territorio di chi aveva pensato di levigarla, eliminarla con la felicità del metaverso.

La rivincita dell’hardware sul software. Il secondo passaggio del ritorno sulla Terra è arrivato con la fine dei lockdown: la produzione è ripartita a razzo, le aspettative sono diventate esponenziali, i sussidi e le politiche monetarie hanno spinto i prezzi, la domanda (e la scarsità, principio economico dimenticato) di idrocarburi ha ricordato ai governanti che le economie dei paesi avanzati (e non) funzionano con il petrolio, il gas, la benzina e il diesel. La realtà, puntuale, onesta, inesorabile. Così la Germania ha riacceso le centrali a carbone e il Giappone riavviato il suo programma per la produzione di energia nucleare. Tutti i governi sono a caccia di idrocarburi dopo averne predicato la fine e indotto uno stop globale degli investimenti. Il presidente francese, Emmanuel Macron, ha detto che “è finita l’era dell’abbondanza”, anche questa affermazione potrebbe rivelarsi sbagliata (per eccesso o per difetto, leggere la storia dell’ascesa e caduta dell’impero romano), in ogni caso il 2022 è parte di un nuovo ciclo storico che è cominciato alla fine del 2019 quando in Cina, a Wuhan, comparve un agente invisibile, il nuovo coronavirus.

Siamo ancora dentro questa storia, la Cina in poche settimane è passata dalla politica Zero Covid alla riapertura delle frontiere, con un andamento dei contagi esponenziale, tanto da costringere il governo di Pechino ad annullare i bollettini quotidiani sull’epidemia. Nessuno può dire quali saranno gli esiti di questo esperimento sociale, Xi Jinping ha dovuto fare marcia indietro sui lockdown per evitare l’instabilità del paese di fronte alle manifestazioni di protesta e al crollo della produzione, ora deve affrontare la crisi sanitaria e i costi, ancora una volta, si ribalteranno anche sull’Occidente.

Il materiale, il corporeo, il reale, si è ripreso il suo dominio: con il rischio biologico, il cambiamento climatico (le miti temperature dell’inverno in Europa e il blizzard artico in America), la minaccia di una guerra nucleare, mai così concreta dai tempi della crisi dei missili di Cuba del 1962. Sul calendario dell’Europa nel 2022 c’è un Natale di guerra, pochi lo ricordano. Accettare la sfida del 2023 significa studiare questi fenomeni, abbandonare schemi che si sono già rivelati fallimentari (e pericolosi), aprire la mente, non farsi accecare dagli -ismi che hanno prodotto giganteschi abbagli. Sì, è finita un’era. Non è quella dell’abbondanza, è quella degli illusionisti.

Iscriviti per leggere l'articolo completo.

30 giorni gratis per te

Ti manca poco per entrare nel Club. Completa la registrazione

Ti abbiamo mandato una mail su . Per completare la registrazione, apri la mail che ti abbiamo mandato e fai clic sul link di conferma. Grazie!

INFORMATIVA PRIVACY RELATIVA AL SERVIZIO NEWSLIST

Ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (“Codice privacy”), dell’art. 13 del Regolamento Europeo n. 679 del 2016 (il “Regolamento privacy”), del Provvedimento n. 229 del 2014 del Garante della Protezione dei Dati Personali (rubricato “Individuazione delle modalità semplificate per l’informativa e l’acquisizione del consenso per l'uso dei cookie”), nonché della Raccomandazione n. 2 del 2001 adottata ai sensi dell’art. 29 della Direttiva n. 95/46/CE, List S.r.l. intende informare gli Utenti in merito all’utilizzo dei loro dati personali, dei log files e dei cookie raccolti tramite la navigazione nel Sito www.newslist.it (di seguito, il “Sito”).

- Titolare, Responsabili del trattamento dei dati e Responsabile della Protezione dei Dati

Il titolare del trattamento dei dati personali è List S.r.l. (di seguito, il “Titolare” o “List”), con sede legale Roma (00196), Via Ferdinando di Savoia n. 3, partita IVA 14403801005, email help@newslist.it.

L’elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento, ove designati, può essere fornito su richiesta da parte degli Utenti.

Nel caso in cui venga nominato un Responsabile della Protezione dei Dati (ai sensi dell’art. 37 del Regolamento privacy), i dati identificativi dello stesso saranno resi noti mediante pubblicazione dei medesimi, integrando la presente informativa.

Il titolare del trattamento dei dati personali relativi al Sito è Legalitax Studio Legale e Tributario, con sede in Roma (00196), Via Flaminia n. 135.

- Categorie, natura e finalità dei dati trattati

List tratterà alcuni dati personali degli Utenti che navigano e interagiscono con i servizi web del Sito.

- Dati di navigazione

Si tratta di dati di navigazione che i sistemi informatici acquisiscono automaticamente durante l’utilizzo del Sito, quale l’indirizzo IP, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier), nonché i dettagli delle richieste inviate al server del Sito, e che ne rendono possibile la navigazione. I dati di navigazione potranno altresì essere utilizzati per compilare statistiche anonime che permettono di comprendere l’utilizzo del Sito e di migliorare la struttura dello stesso.

Infine, i dati di navigazione potranno eventualmente essere utilizzati per l’accertamento di attività illecite, come in casi di reati informatici, a danno del Sito.

- Dati forniti dall’Utente

L’eventuale invio di comunicazioni ai contatti indicati sul Sito comporta l’acquisizione dell’indirizzo e-mail e degli ulteriori dati personali contenuti nella comunicazione, previo rilasci di idonea informativa.

- Cookie

- Siti web di terze parti

I siti di terze parti a cui è possibile accedere tramite questo Sito non sono coperti dalla presente Privacy policy. Gli stessi potrebbero utilizzare cookie differenti e/o adottare una propria Privacy policy diversa da quella di questo Sito, relativamente ai quali quest’ultimo non risponde. Consigliamo pertanto di consultare di volta in volta la relativa informativa sull’utilizzo dei cookie e seguire le istruzioni per la disabilitazione degli stessi, qualora lo si desiderasse.

- Natura del conferimento dei dati

Fermo restando quanto indicato in relazione ai dati di navigazione e ai cookie, gli Utenti sono liberi di fornire i propri dati personali, ove richiesti nelle apposite sezioni del Sito; il loro mancato conferimento può comportare l’impossibilità di ricevere la fornitura dei servizi da loro richiesti.

- Modalità del trattamento

I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati, con logiche strettamente correlate alle finalità stesse, e per il periodo di tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti.

Le informazioni raccolte sono registrate in un ambiente sicuro.

- Ambito di comunicazione dei dati

I dati personali degli Utenti saranno trattati dal personale incaricato di List. Inoltre, i loro dati personali potranno essere trattati da terzi, fornitori di servizi esterni, che agiscano per conto o a nome di List, debitamente nominati quali Responsabili del trattamento, e che tratteranno i dati in conformità allo scopo per cui i dati sono stati in origine raccolti.

- Diffusione dei dati

I dati personali non sono soggetti a diffusione.

- Diritti dell’interessato

Il Codice privacy e il Regolamento privacy conferiscono agli Utenti l’esercizio di specifici diritti.

Gli Utenti in qualsiasi momento potranno esercitare i diritti di cui all’art. 7 del Codice privacy e s.m.i. e di cui agli art. 15, 16, 17, 18, 20 e 21 del Regolamento privacy, inviando una comunicazione scritta ai recapiti del Titolare di cui al precedente paragrafo 1 e, per l’effetto, ottenere:

- la conferma dell'esistenza o meno dei dati personali degli Utenti con indicazione della relativa origine, verificarne l’esattezza o richiederne l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione;

- l’accesso, la rettifica, la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento;

- la cancellazione, trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati personali trattati in violazione di legge.

Gli Utenti, inoltre, potranno opporsi al trattamento dei dati personali che li riguardano.

- Aggiornamenti

La Privacy policy del Sito potrà essere soggetta a periodici aggiornamenti.

Termini e condizioni di vendita dei servizi di abbonamento

I presenti termini d'uso disciplinano la fornitura digitale del servizio in abbonamento (di seguito,

il"Servizio" o

l'"Abbonamento") a List nelle diverse formule di volta in volta disponibili. Il Servizio è fornito da List

S.r.l., con

sede in Via Ferdinando di Savoia, 3 - 00196 Roma P. IVA 14403801005, iscritta al registro delle imprese di

Roma, numero

di iscrizione RM/1518421 (di seguito, il "Fornitore").

Il Servizio è rivolto esclusivamente a utenti maggiorenni. (di seguito, l'"Utente" o gli "Utenti").

List è il servizio digitale che fornisce agli Utenti contenuti editoriali, giornalistici e informativi di

qualità;

maggiori informazioni su List sono disponibili navigando sul sito internet https://newslist.it/ (di seguito,

il "Sito").

Il Servizio è disponibile in abbonamento via web a partire dal Sito, nonché attraverso l'applicazione List

(di seguito,

l'"Applicazione") per dispositivi mobili con sistema operativo IOS 11.0 o successivi e Android 6.0 o

successivi.

Il costo dei dispositivi, delle apparecchiature e della connessione internet necessari per la fruizione del

Servizio non

è ricompreso nel Servizio e si intende a carico dell'Utente.

1. Caratteristiche del Servizio

1.1 Il Servizio ha ad oggetto la fruizione in abbonamento dei contenuti editoriali della testata List.

L'Abbonamento è

disponibile esclusivamente in formato digitale; resta quindi espressamente esclusa dal Servizio la fornitura

dei

contenuti in formato cartaceo.

1.2 Il Servizio è a pagamento e comporta il pagamento di un corrispettivo a carico dell'Utente (con le

modalità previste

nel successivo articolo 5).

1.3 L'Utente può scegliere tra diverse formule a pagamento per la fruizione del Servizio; il costo, la

durata, le

modalità di erogazione e gli specifici contenuti di ciascun pacchetto sono specificati nella pagina di

offerta

pubblicata su https://newslist.it/fe/#!/register ovvero all'interno dell'Applicazione. Il contenuto

dell'offerta deve

intendersi parte integrante dei presenti termini d'uso e del connesso contratto tra il Fornitore e l'Utente.

2. Acquisto dell'abbonamento

2.1 Ai fini dell'acquisto di un Abbonamento è necessario (i) aprire un account List; (ii) selezionare un

pacchetto tra

quelli disponibili; (iii) seguire la procedura di acquisto all'interno del Sito o dell'Applicazione,

confermando la

volontà di acquistare l'Abbonamento mediante l'apposito tasto virtuale. L'Abbonamento si intende acquistato

al momento

della conferma della volontà di acquisto da parte dell'Utente; a tal fine, l'Utente accetta che faranno fede

le

risultanze dei sistemi informatici del Fornitore. La conferma vale come espressa accettazione dei presenti

termini

d'uso.

2.2 L'Utente riceverà per email la conferma dell'attivazione del Servizio, con il riepilogo delle condizioni

essenziali

applicabili e il link ai termini d'uso e alla privacy policy del Fornitore; è onere dell'Utente scaricare e

conservare

su supporto durevole il testo dei termini d'uso e della privacy policy.

2.3 Una volta confermato l'acquisto, l'intero costo dell'Abbonamento, così come specificato nel pacchetto

acquistato,

sarà addebitato anticipatamente sullo strumento di pagamento indicato dall'Utente.

2.4 Effettuando la richiesta di acquisto dell'Abbonamento, l'Utente acconsente a che quest'ultimo venga

attivato

immediatamente senza aspettare il decorso del periodo di recesso previsto al successivo articolo 4.

2.5 Per effetto dell'acquisto, l'Utente avrà diritto a fruire del Servizio per l'intera durata

dell'abbonamento;

l'Utente, tuttavia, non può sospendere per alcun motivo la fruizione del Servizio durante il periodo di

validità

dell'Abbonamento.

3. DURATA, DISDETTA E RINNOVO DELL'ABBONAMENTO

3.1 L'Abbonamento avrà la durata di volta in volta indicata nel pacchetto scelto dall'Utente (per esempio,

mensile o

annuale).

3.2 L'Abbonamento si rinnoverà ciclicamente e in modo automatico per una durata eguale a quella

originariamente scelta

dall'Utente, sino a quando una delle Parti non comunichi all'altra la disdetta dell'Abbonamento almeno 24

ore prima del

momento della scadenza. In mancanza di disdetta nel termine indicato, l'Abbonamento è automaticamente

rinnovato.

3.3 L'Utente potrà esercitare la disdetta in ogni momento e senza costi attraverso una delle seguenti

modalità:

seguendo la procedura per la gestione dell'Abbonamento all'interno del proprio profilo utente sia sul Sito

che

nell'Applicazione;

inviando una mail al seguente indirizzo: help@newslist.it.

3.4 Gli effetti della disdetta si verificano automaticamente alla scadenza del periodo di abbonamento in

corso; fino a

quel momento, l'Utente ha diritto a continuare a fruire del proprio Abbonamento. La disdetta non dà invece

diritto ad

alcun rimborso per eventuali periodi non goduti per scelta dell'Utente.

3.5 In caso di mancato esercizio della disdetta, il rinnovo avverrà al medesimo costo della transazione

iniziale, salvo

che il Fornitore non comunichi all'Utente la variazione del prezzo dell'Abbonamento con un preavviso di

almeno 30 giorni

rispetto alla data di scadenza. Se, dopo aver ricevuto la comunicazione della variazione del prezzo,

l'Utente non

esercita la disdetta entro 24 ore dalla scadenza, l'Abbonamento si rinnova al nuovo prezzo comunicato dal

Fornitore.

3.6 Il Fornitore addebiterà anticipatamente l'intero prezzo dell'Abbonamento subito dopo ogni rinnovo sullo

stesso

strumento di pagamento in precedenza utilizzato dall'Utente ovvero sul diverso strumento indicato

dall'Utente attraverso

l'area riservata del proprio account personale.

4. Recesso DEL CONSUMATORE

4.1 L'Utente, ove qualificabile come consumatore – per consumatore si intende una persona fisica che agisce

per scopi

estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta, ha

diritto di

recedere dal contratto, senza costi e senza l'onere di indicarne i motivi, entro 14 giorni dalla data di

attivazione

dell'Abbonamento acquistato.

4.2 L'Utente può comunicare la propria volontà di recedere, inviando al Fornitore una comunicazione

esplicita in questo

senso mediante una delle seguenti modalità:

mediante raccomandata a.r. indirizzata alla sede del Fornitore;

per email al seguente indirizzo help@newslist.it;

4.3 Ai fini dell'esercizio del recesso l'Utente può, a sua scelta, utilizzare questo modulo

4.4 Il termine per l'esercizio del recesso si intende rispettato se la comunicazione relativa all'esercizio

del diritto

di recesso è inviata dall'Utente prima della scadenza del periodo di recesso.

4.5 In caso di valido esercizio del recesso, il Fornitore rimborserà all'Utente il pagamento ricevuto in

relazione

all'Abbonamento cui il recesso si riferisce, al netto di un importo proporzionale a quanto è stato fornito

dal Fornitore

fino al momento in cui il consumatore lo ha informato dell'esercizio del diritto di recesso; per il calcolo

di tale

importo, si terrà conto dei numeri o comunque dei contenuti fruiti e/o fruibili dal consumatore fino

all'esercizio del

diritto di recesso. Il rimborso avverrà entro 14 giorni dalla ricezione della comunicazione di recesso sullo

stesso

mezzo di pagamento utilizzato per la transazione iniziale.

4.6 Eventuali eccezioni al diritto di recesso, ove previste da Codice del consumo – decreto legislativo 6

settembre

2005, n. 206, saranno comunicate al consumatore in sede di offerta prima dell'acquisto.

5. Modalità di pagamento

5.1 L'Abbonamento comporta l'obbligo per l'Utente di corrispondere al Fornitore il corrispettivo nella

misura

specificata nell'offerta in relazione al pacchetto scelto dall'Utente.

5.2 Tutti i prezzi indicati nell'offerta si intendono comprensivi di IVA.

5.3 Il pagamento dei corrispettivi può essere effettuato mediante carte di credito o debito abilitate ad

effettuare gli

acquisti online. Le carte accettate sono le seguenti: Visa, Mastercard, American Express.

5.4 L'Utente autorizza il Fornitore ad effettuare l'addebito dei corrispettivi dovuti al momento

dell'acquisto

dell'Abbonamento e dei successivi rinnovi sulla carta di pagamento indicata dallo stesso Utente.

5.5 Il Fornitore non entra in possesso dei dati della carta di pagamento utilizzata dall'Utente. Tali dati

sono

conservati in modo sicuro dal provider dei servizi di pagamento utilizzato dal Fornitore (Stripe o il

diverso provider

che in futuro potrà essere indicato all'Utente). Inoltre, a garanzia dell'Utente, tutte le informazioni

sensibili della

transazione vengono criptate mediante la tecnologia SSL – Secure Sockets Layer.

5.6 È onere dell'Utente: (i) inserire tutti i dati necessari per il corretto funzionamento dello strumento

di pagamento

prescelto; (ii) mantenere aggiornate le informazioni di pagamento in vista dei successivi rinnovi (per

esempio,

aggiornando i dati della propria carta di pagamento scaduta in vista del pagamento dei successivi rinnovi

contrattuali).

Qualora per qualsiasi motivo il pagamento non andasse a buon fine, il Fornitore si riserva di sospendere

immediatamente

l'Abbonamento fino al buon fine dell'operazione di pagamento; trascorsi inutilmente 3 giorni senza che il

pagamento

abbia avuto esito positivo, è facoltà del Fornitore recedere dal contratto con effetti immediati.

Pagamenti all'interno dell'applicazione IOS

5.7 In caso di acquisto dell'Abbonamento mediante l'Applicazione per dispositivi IOS, il pagamento è gestito

interamente

attraverso la piattaforma App Store fornita dal gruppo Apple. Il pagamento del corrispettivo è

automaticamente

addebitato sull'Apple ID account dell'Utente al momento della conferma dell'acquisto. Gli abbonamenti

proposti sono

soggetti al rinnovo automatico e all'addebito periodico del corrispettivo. L'Utente può disattivare

l'abbonamento fino a

24h prima della scadenza del periodo di abbonamento in corso. In caso di mancata disattivazione,

l'abbonamento si

rinnova per un eguale periodo e all'Utente viene addebitato lo stesso importo sul suo account Apple.

L'Utente può

gestire e disattivare il proprio abbonamento direttamente dal proprio profilo su App Store. Per maggiori

informazioni al

riguardo: https://www.apple.com/it/legal/terms/site.html. Il Fornitore non è responsabile per eventuali

disservizi della

piattaforma App Store.

6. Promozioni

6.1 Il Fornitore può a sua discrezione offrire agli Utenti delle promozioni sotto forma di sconti o periodi

gratuiti di

fruizione del Servizio.

6.2 Salvo che non sia diversamente specificato nella pagina di offerta della promozione, l'adesione a una

promozione

comporta, alla sua scadenza, l'attivazione automatica del Servizio a pagamento con addebito periodico del

corrispettivo

in base al contenuto del pacchetto di volta in volta selezionato dall'Utente.

6.3 L'Utente ha la facoltà di disattivare il Servizio in qualunque momento prima della scadenza del periodo

di prova

attraverso una delle modalità indicate nel precedente articolo 3).

7. Obblighi e garanzie dell'Utente

7.1 L'Utente dichiara e garantisce:

- di essere maggiorenne;

- di sottoscrivere l'Abbonamento per scopi estranei ad attività professionali, imprenditoriali, artigianali

o commerciali

eventualmente svolte;

- che tutti i dati forniti per l'attivazione dell'Abbonamento sono corretti e veritieri;

- che i dati forniti saranno mantenuti aggiornati per l'intera durata dell'Abbonamento.

7.2 L'Utente si impegna al pagamento del corrispettivo in favore del Fornitore nella misura e con le

modalità definite

nei precedenti articoli.

7.3 L'Utente si impegna ad utilizzare l'Abbonamento e i suoi contenuti a titolo esclusivamente personale, in

forma non

collettiva e senza scopo di lucro; l'Utente è inoltre responsabile per qualsiasi uso non autorizzato

dell'Abbonamento e

dei suoi contenuti, ove riconducibile all'account dell'Utente medesimo; per questo motivo l'Utente si

impegna ad

assumere tutte le precauzioni necessarie per mantenere riservato l'accesso all'Abbonamento attraverso il

proprio account

(per esempio, mantenendo riservate le credenziali di accesso ovvero segnalando senza ritardo al Fornitore

che la

riservatezza di tali credenziali risulta compromessa per qualsiasi motivo).

7.4 La violazione degli obblighi stabiliti nel presente articolo conferisce al Fornitore il diritto di

risolvere

immediatamente il contratto ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, fatto salvo il risarcimento dei

danni.

8. Tutela della proprietà intellettuale e industriale

8.1 L'Utente riconosce e accetta che i contenuti dell'Abbonamento, sotto forma di testi, immagini,

fotografie, grafiche,

disegni, contenuti audio e video, animazioni, marchi, loghi e altri segni distintivi, sono coperti da

copyright e dagli

altri diritti di proprietà intellettuale e industriale di volta in volta facenti capo al Fornitore e ai suoi

danti causa

e per questo si impegna a rispettare tali diritti.

8.2 Tutti i diritti sono riservati in capo ai titolari; l'Utente accetta che l'unico diritto acquisito con

il contratto

è quello di fruire dei contenuti dell'Abbonamento con le modalità e i limiti propri del Servizio. Fatte

salve le

operazioni di archiviazione e condivisione consentite dalle apposite funzionalità del Servizio, qualsiasi

attività di

riproduzione, pubblica esecuzione, comunicazione a terzi, messa a disposizione, diffusione, modifica ed

elaborazione dei

contenuti è espressamente vietata.

8.3 La violazione degli obblighi stabiliti nel presente articolo conferisce al Fornitore il diritto di

risolvere

immediatamente il contratto ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, fatto salvo il risarcimento dei

danni.

9. Manleva

9.1 L'Utente si impegna a manlevare e tenere indenne il Fornitore contro qualsiasi costo – inclusi gli

onorari degli

avvocati, spesa o danno addebitato al Fornitore o in cui il Fornitore dovesse comunque incorrere in

conseguenza di usi

impropri del Servizio da parte dell'Utente o per la violazione da parte di quest'ultimo di obblighi

derivanti dalla

legge ovvero dai presenti termini d'uso.

10. Limitazione di responsabilità

10.1 Il Fornitore è impegnato a fornire un Servizio con contenuti professionali e di alta qualità; tuttavia,

il

Fornitore non garantisce all'Utente che i contenuti siano sempre privi di errori o imprecisioni; per tale

motivo,

l'Utente è l'unico responsabile dell'uso dei contenuti e delle informazioni veicolate attraverso di

essi.

10.2 L'Utente riconosce e accetta che, data la natura del Servizio e come da prassi nel settore dei servizi

della

società dell'informazione, il Fornitore potrà effettuare interventi periodici sui propri sistemi per

garantire o

migliorare l'efficienza e la sicurezza del Servizio; tali interventi potrebbero comportare il rallentamento

o

l'interruzione del Servizio. Il Fornitore si impegna a contenere i periodi di interruzione o rallentamento

nel minore

tempo possibile e nelle fasce orarie in cui generalmente vi è minore disagio per gli Utenti. Ove

l'interruzione del

Servizio si protragga per oltre 24 ore, l'Utente avrà diritto a un'estensione dell'Abbonamento per un numero

di giorni

pari a quello dell'interruzione; in tali casi, l'Utente riconosce che l'estensione dell'Abbonamento è

l'unico rimedio in

suo favore, con la conseguente rinunzia a far valere qualsivoglia altra pretesa nei confronti del

Fornitore.

10.3 L'Utente riconosce e accetta che nessuna responsabilità è imputabile al Fornitore:

- per disservizi dell'Abbonamento derivanti da malfunzionamenti di reti elettriche e telefoniche ovvero di

ulteriori

servizi gestiti da terze parti che esulano del tutto dalla sfera di controllo e responsabilità del Fornitore

(per

esempio, disservizi della banca dell'Utente, etc...);

- per la mancata pubblicazione di contenuti editoriali che derivi da cause di forza maggiore.

10.4 In tutti gli altri casi, l'Utente riconosce che la responsabilità del Fornitore in forza del contratto

è limitata

alle sole ipotesi di dolo o colpa grave.

10.5 Ai fini dell'accertamento di eventuali disservizi, l'Utente accetta che faranno fede le risultanze dei

sistemi

informatici del Fornitore.

11. Modifica dei termini d'uso

11.1 L'Abbonamento è disciplinato dai termini d'uso approvati al momento dell'acquisto.

11.2 Durante il periodo di validità del contratto, il Fornitore si riserva di modificare i termini della

fornitura per

giustificati motivi connessi alla necessità di adeguarsi a modifiche normative o obblighi di legge, alle

mutate

condizioni del mercato di riferimento ovvero all'attuazione di piani aziendali con ricadute sull'offerta dei

contenuti.

11.3 I nuovi termini d'uso saranno comunicati all'Utente con un preavviso di almeno 15 giorni rispetto alla

scadenza del

periodo di fatturazione in corso ed entreranno in vigore a partire dall'inizio del periodo di fatturazione

successivo.

Se l'Utente non è d'accordo con i nuovi termini d'uso, può esercitare la disdetta secondo quanto previsto al

precedente

articolo 3.

11.4 Ove la modifica dei termini d'uso sia connessa alla necessità di adeguarsi a un obbligo di legge, i

nuovi termini

d'uso potranno entrare in vigore immediatamente al momento della comunicazione; resta inteso che, solo in

tale ipotesi,

l'Utente potrà recedere dal contratto entro i successivi 30 giorni, con il conseguente diritto ad ottenere

un rimborso

proporzionale al periodo di abbonamento non goduto.

12. Trattamento dei dati personali

12.1 In conformità a quanto previsto dal Regolamento 2016/679 UE e dal Codice della privacy (decreto

legislativo 30

giugno 2003, n. 196), i dati personali degli Utenti saranno trattati per le finalità e in forza delle basi

giuridiche

indicate nella privacy policy messa a disposizione dell'Utente in sede di registrazione e acquisto.

12.2 Accettando i presenti termini di utilizzo, l'Utente conferma di aver preso visione della privacy policy

messa a

disposizione dal Fornitore e di averne conservato copia su supporto durevole.

12.3 Il Fornitore si riserva di modificare in qualsiasi momento la propria privacy policy nel rispetto dei

diritti degli

Utenti, dandone notizia a questi ultimi con mezzi adeguati e proporzionati allo scopo.

13. Servizio clienti

13.1 Per informazioni sul Servizio e per qualsiasi problematica connessa con la fruizione dello stesso,

l'Utente può

contattare il Fornitore attraverso i seguenti recapiti: help@newslist.it

14. Legge applicabile e foro competente

14.1 Il contratto tra il Fornitore e l'Utente è regolato dal diritto italiano.

14.2 Ove l'Utente sia qualificabile come consumatore, per le controversie comunque connesse con la

formazione,

esecuzione, interpretazione e cessazione del contratto, sarà competente il giudice del luogo di residenza o

domicilio

del consumatore, se ubicato in Italia.