16 Novembre

Della guerra

Viviamo in una dimensione di guerra permanente, visibile e invisibile. Quali sono le sue forme? Dove si combatte? Con quali mezzi? Un'indagine che parte dal conflitto classico per arrivare alla battaglia in corso più grande, quella dell'immaginario e della sorveglianza di massa

Viviamo in una dimensione di guerra permanente, visibile e invisibile. Quali sono le sue forme? Dove si combatte? Con quali mezzi? Quello che segue è un intervento del titolare di List, intitolato "Della guerra", scritto in occasione di un incontro organizzato dall'Associazione Laureati Luiss che si è tenuto a Roma il 7 novembre scorso. Rispetto alla prima stesura del testo, sono state aggiunte un paio di note ispirate dalla cronaca. I fatti, la nostra bussola. Buona lettura.

***

Signore e signori,

il nostro incontro di oggi parte da una parola: guerra.

Nell'immaginario dell'Homo Europaeus questa parola è stata cancellata, espunta, edulcorata. In ogni caso, la guerra è sempre "degli altri". Anche quando è o dovrebbe essere nostra.

La parola ha origine germanica, "werra". Che cosa è la guerra? Apriamo il dizionario Treccani:

Guerra. Conflitto aperto e dichiarato fra due o più stati, o in genere fra gruppi organizzati, etnici, sociali, religiosi, ecc., nella sua forma estrema e cruenta, quando cioè si sia fatto ricorso alle armi; nel diritto internazionale è definita come una situazione giuridica in cui ciascuno degli stati belligeranti può, nei limiti fissati dal diritto internazionale, esercitare la violenza contro il territorio, le persone e i beni dell’altro stato, e pretendere inoltre che gli stati rimasti fuori del conflitto, cioè neutrali, assumano un comportamento imparziale.

Questa è la definizione della guerra classica, siamo nel terreno di Carl von Clausewitz e della sua opera fondamentale, "Della guerra", dalla quale ho preso in prestito il titolo del nostro incontro. C'è la presenza delle armi e l'obiettivo dell'eliminazione dell'avversario. Esiste solo questa guerra? No, la contemporaneità è uno scenario di molteplici guerre e gli strumenti concettuali del mestiere delle armi sono utilizzati in conflitti di altro genere e non meno letali della guerra con i cannoni.

"L'essenziale è invisibile agli occhi" racconta...

Viviamo in una dimensione di guerra permanente, visibile e invisibile. Quali sono le sue forme? Dove si combatte? Con quali mezzi? Quello che segue è un intervento del titolare di List, intitolato "Della guerra", scritto in occasione di un incontro organizzato dall'Associazione Laureati Luiss che si è tenuto a Roma il 7 novembre scorso. Rispetto alla prima stesura del testo, sono state aggiunte un paio di note ispirate dalla cronaca. I fatti, la nostra bussola. Buona lettura.

***

Signore e signori,

il nostro incontro di oggi parte da una parola: guerra.

Nell'immaginario dell'Homo Europaeus questa parola è stata cancellata, espunta, edulcorata. In ogni caso, la guerra è sempre "degli altri". Anche quando è o dovrebbe essere nostra.

La parola ha origine germanica, "werra". Che cosa è la guerra? Apriamo il dizionario Treccani:

Guerra. Conflitto aperto e dichiarato fra due o più stati, o in genere fra gruppi organizzati, etnici, sociali, religiosi, ecc., nella sua forma estrema e cruenta, quando cioè si sia fatto ricorso alle armi; nel diritto internazionale è definita come una situazione giuridica in cui ciascuno degli stati belligeranti può, nei limiti fissati dal diritto internazionale, esercitare la violenza contro il territorio, le persone e i beni dell’altro stato, e pretendere inoltre che gli stati rimasti fuori del conflitto, cioè neutrali, assumano un comportamento imparziale.

Questa è la definizione della guerra classica, siamo nel terreno di Carl von Clausewitz e della sua opera fondamentale, "Della guerra", dalla quale ho preso in prestito il titolo del nostro incontro. C'è la presenza delle armi e l'obiettivo dell'eliminazione dell'avversario. Esiste solo questa guerra? No, la contemporaneità è uno scenario di molteplici guerre e gli strumenti concettuali del mestiere delle armi sono utilizzati in conflitti di altro genere e non meno letali della guerra con i cannoni.

"L'essenziale è invisibile agli occhi" racconta Antoine de Saint-Exupéry nel Piccolo Principe. L'essenziale che non vediamo oggi è la guerra nelle sue camaleontiche espressioni. Invisibile. Presente. Immanente.

La prima guerra invisibile è quella psicologica, la guerra dell'immaginario, il dominio più grande. La battaglia per la conquista della mente e del cuore è oggi la più cruenta. La combatte quello che Shoshana Zuboff definisce "Il capitalismo della sorveglianza", gli attori sono i titani della Rete.

Il target siamo noi, i nostri dati, le vite degli altri. L'impero digitale non è plurale, è un oligopolio globale dotato di un arsenale infinito, hardware (pensate alla rete di cavi, agli oggetti digitali nelle vostre case, puntati su di voi) e software (algoritmo e cloud), la sovrastruttura di un sistema che ha capacità di persuasione, deviazione e automazione mai visti prima nell'era dell'uomo. Ogni device utilizzato diventa non solo un'estensione della nostra vita, ma la trasforma, ne modifica i comportamenti fino ad automatizzarla. Questa raccolta, distribuzione e trasformazione del dato personale è un elemento di controllo che fa la differenza tra giganti e nani. A questo schema di dominio non sfugge neppure il mestiere delle armi: il più grande appalto del mondo si chiama Jedi, riguarda il cloud computing della Difesa americana, vale 10 miliardi di dollari e se lo è aggiudicato Microsoft. La creatura di Bill Gates diventa parte integrante di quello che viene definito "apparato del Pentagono".

Chi è il re mondiale del cloud? Amazon, l'azienda fondata da Jeff Bezos. Il dominio di questa azienda è tale che oggi si parla di "amazonizzazione" dell'economia. Bezos ha già vinto la sua guerra in Occidente nel commercio elettronico, egli ha instaurato la dittatura del carrello dove c'è la democrazia. Se apri la porta a una tigre, la tigre prima o poi ti mangia. Bezos non ha vinto la guerra dove ha trovato un altro impero più grande a fronteggiarlo, l'Impero Celeste, in Cina lo scettro è di Alibaba che si è appena quotato a Hong Kong. Pechino non concede il controllo del territorio all'altro impero, quello americano. E la Russia naturalmente si farà la sua rete internet. Amazon è stile di vita, consumo, il tuo conto corrente, il corriere che bussa alla tua porta oggi e il drone che ti scruta mentre sei alla finestra domani. Ti consegno il pacco solo se riconosco il tuo volto, ho le tue impronte digitali, conoscono il suono della tua voce. È la comoda consegna in cambio di una "spontanea" vita consegnata al cloud dell'individuo.

Chi correva insieme a Microsoft per l'appalto del Pentagono? Amazon. Jeff Bezos l'ha presa malissimo. Dieci miliardi. L'uomo più ricco del mondo vuole essere sempre più ricco. Viene in mente la frase di Gordon Gekko sull'avidità, Wall Street, regia e sceneggiatura di Oliver Stone:

L'avidità, non trovo una parola migliore, è valida, l'avidità è giusta, l'avidità funziona, l'avidità chiarifica, penetra e cattura l'essenza dello spirito evolutivo. L'avidità in tutte le sue forme: l'avidità di vita, di amore, di sapere, di denaro, ha improntato lo slancio in avanti di tutta l'umanità. E l'avidità, ascoltatemi bene, non salverà solamente la Teldar Carta, ma anche l'altra disfunzionante società che ha nome America.

Come vedete, siamo già dentro un'altra guerra, quella economica, che al suo interno si combatte con l'arma tecnologica che, nella sua evoluzione è parte integrante della guerra classica.

Pensate all'invenzione della staffa per andare a cavallo, fu una rivoluzione incredibile, aprì le porte alla prima cavalleria corazzata:

Prima dell'introduzione della staffa il cavaliere combatteva con la spada, l'arco e la lancia, ma in una situazione di grande instabilità e pericolo. Se un colpo di spada andava a vuoto, era facile ritrovarsi a terra. La lancia veniva scagliata sul nemico usando la forza del corpo, con la spinta della spalla e del braccio. E anche in questo caso mancare il colpo esponeva al rischio letale della caduta. L'invenzione della staffa diede al cavaliere stabilità in sella e forza esponenziale. Per la prima volta cavaliere e cavallo divennero una sola arma, un'unità completa e coordinata. Potendo stare saldamente in sella con la staffa, il cavaliere teneva stretta e ferma la lancia tra corpo e braccio superiore, così la potenza era fornita dalla combinazione esponenziale del peso e della velocità del cavallo. La mano non serviva più a sferrare il colpo, ma lo guidava, indirizzando una forza d'urto che prima dell'introduzione della staffa non esisteva. L'invenzione della staffa fu uno dei primi elementi di quella che oggi si definisce RMA, Revolution in Military Affairs. I cavalieri divennero classe dominante.

Questo salto avanti e indietro ci dice che la tecnologia cambia la nostra esistenza, il costume, la vita e la morte. Ieri e oggi. Siamo in una dimensione di pervasive computing, ogni singolo oggetto, terminale, connessione, diventa anche un potenziale punto d'attacco. Provate a immaginare un virus inoculato nelle reti che controllano il traffico degli aerei, un altro virus che penetra nel network che governa la distribuzione dell'energia elettrica e un altro ancora che blocca il sistema dei pagamenti internazionali. Un mondo offline. O peggio, un mondo sempre connesso improvvisamente deviato. Questa azione provocherebbe più vittime di un attacco convenzionale e uno shock economico di lunga durata. Le guerre silenziose di oggi sono queste. Il paese più sconnesso è quello più povero ma paradossalmente rischia di essere anche il più sicuro, il meno esposto agli shock provocati dal sabotaggio della connessione. Siamo in zona di guerra. E anche dove c'è la guerra classica, ci troviamo sempre in una dimensione complessa, stratificata, giocata su più livelli. Prendiamo un caso militare, quello delle ultime settimane: l'invasione della Siria del Nord da parte della Turchia.

Quando Erdogan qualche settimana fa è andato all'Assemblea generale dell'Onu, sul podio ha mostrato una mappa (sopra, nella foto Ansa). Era quella del nuovo confine della Siria, con la "zona di sicurezza" immaginata dei turchi. Nessuno pensava che l'invasione fosse possibile e imminente, si immaginava la solita spacconata del presidente turco. Poco tempo dopo, Erdogan ha invaso la Siria. E l'ha fatto dopo aver avuto il via libera implicito di Trump che a sua volta aveva spostato i suoi militari dalle zone dei curdi. In quel momento ci siamo indignati: gli Stati Uniti non possono lasciare un alleato (i curdi) che li ha aiutati a schiacciare l'Isis alla mercè del nemico (i turchi). Sembrava un quadretto facile del grande gioco delle relazioni internazionali: Trump fa un errore, Erdogan invade la Siria del Nord, l'America pressata dalla comunità internazionale torna sui suoi passi e reagisce. E invece sul terreno operativo stava succedendo ben altro. Gli americani preparavano il blitz contro Al-Baghdadi, il capo dell'Isis, ricevevano informazioni dai turchi, sorvolavano il territorio turco con i mezzi aerei per il trasporto dei reparti speciali passando senza neanche un graffio su uno spazio aereo controllato dalle batterie anti-aeree di Russia, Turchia, Siria, milizie sciite di varia estrazione. Tutto facile. Tutto concordato. Bum, il macellaio dell'Isis muore. "Un codardo che muore come un cane, piagnucolando" dirà Trump in conferenza stampa. Il colpo che serve per la campagna presidenziale, la situation room di Obama contro Osama non è più un caso unico, c'è quella di Trump che elimina il califfo dell'orrore.

Siamo in piena America 2020. E sempre in zona di guerra. Anche qui abbiamo la tecnologia, l'antico mestiere della spia, il controllo del territorio, un mix di abilità e tecnologia, satelliti, missili cruise, le telefonate giuste con i leader, un'operazione militare che serve politicamente a tutti: Trump ha lo scalpo di Baghdadi, Erdogan ha la sua vittoria, Putin fa la forza d'interposizione, Assad riguadagna terreno, i curdi arretrano ma non soccombono. La guerra come insegna Clausewitz è la continuazione della politica con altri mezzi.

In questa dimensione da titani, l'Italia, un paese il cui governo è completamente disinformato sul tema della pace e della guerra, con il ministro Di Maio fa la sua grande battaglia etica (dunque contro i mulini a vento) dichiarando l'embargo delle armi contro Ankara. Ne avete più sentito parlare? No, tutto finito. Perché la Turchia è il nostro primo partner nel settore della difesa, semplice. E perché la Turchia ci serve come partner in Libia. Così la guerra in Siria finisce sul radar di Roma che, naturalmente, fa annunci senza sapere cosa sta facendo. Cose turche. E ancora guerra. Improvvisamente la guerra - nelle sue molteplici forme - arriva fino a noi. Nelle forme della commedia goldoniana, italiana, senza esito finale se non quello della comicità.

L'Italia è il paese delle cospirazioni di carta, lo sappiamo, ma siamo nel vortice di varie guerre contemporanee:

- La guerra delle spie di Washington

- La guerra dell'acciaio

- La guerra dei dazi

- La guerra della via della Seta

- La guerra del cambiamento climatico

Sono guerre nelle quali ci troviamo invischiati per caso, per imperizia, per forza. In nessuno di questi conflitti c'è una nostra visione, strategia. Subiamo tutto. Più o meno consapevoli di questo subire gli eventi della Storia, ne usciamo come in un film di Buster Keaton: cadiamo rovinosamente, ci rialziamo storditi, ci spolveriamo l'abito, e continuiamo a camminare per la strada. Destinazione? Non si sa. E il pubblico ride in sala.

Torniamo alla guerra dell'immaginario, il nostro punto di partenza. Delle guerre elencate poco fa, tra le più interessanti e in pieno svolgimento c'è quella dell'acciaio. Siamo allo scontro tra titani. Il caso Arcelor Mittal è perfetto per la nostra analisi perché ingloba un pensiero a una dimensione che, come vediamo in queste ore, mixato con il giustizialismo, produce mostri.

Quando è nato il governo giallo-rosso la frase magica era "green deal". Era sulla bocca di tutti - il premier Conte la mangiava a colazione, a pranzo e a cena - sembrava che fosse la svolta della nostra storia, è sparita. E basta dare un'occhiata alla legge di Bilancio e ai sondaggi dei partiti per capire la ragione della prematura scomparsa del soggetto: non c'è niente di concreto sul piano della politica, ci sono le tasse etiche. Le gabelle non piacciono a nessuno, se sono etiche ancora meno. Siamo di fronte a un'altra guerra che si combatte con una serie di ondate emotive (im)prevedibili e irregolari. La politica cerca di cavalcarle e con puntualità cade dal cavallo.

Ogni tsunami emozionale ha bisogno di razionalità, va spiegato, compreso, vanno naturalmente respinte le ricette utopistiche, quelle irrealizzabili che finiscono per conseguire risultati opposti rispetto alle attese. L'esito finale - la chiusura, almeno per ora - dell'acciaieria di Taranto è l'esempio più concreto di quanto vi sto raccontando. La fabbrica è materia che va sottratta all'ideologia, agli -ismi contemporanei, messa sul tavolo di lavoro dell'Homo Faber.

Un articolo di Janan Ganesh sul Financial Times qualche tempo fa ha toccato un punto delicato della contemporaneità: la (ri)nascente alleanza tra populisti e verdi. Il legame inatteso (ma logico), tra realisti (a destra) e utopisti (a sinistra), il fenomeno di opposti che si sposano nel nome dell'ambiente, la creazione naturale di un'intesa politica su un singolo obiettivo. Siamo in pieno sottosopra, ma questo dimostra l'importanza del tema e i rischi che corre l'industria nel sottovalutarlo e gli eccessi in cui può incorrere il legislatore nel sopravvalutarlo.

Populismo e ambientalismo diventano due movimenti opposti che si sposano per convergenza di interessi. La storia ci aiuta a capire, come ricorda l'articolo del Ft, in America fu il presidente Richard Nixon a varare le leggi per la protezione degli Oceani e delle specie minacciate di estinzione. Nixon, un repubblicano, un uomo di destra, realizzò queste riforme nonostante i connotati fossero chiaramente liberal. Non solo dunque è possibile, ma è già passato alla storia. Che come sapete tutti ama ripetersi. Così il populismo attrae le classi meno giovani, più anziane, mentre nel supermarket della politica contemporanea il radicalismo ambientalista è per i giovani e giovanissimi. Entrambi sono uniti e attratti da un tema comune: una critica durissima (più che fondata su molti aspetti, ma viziata da pregiudizio morale su altri) ai meccanismi del capitalismo su posizioni "riconoscibili come Maltusiane". Provate a leggere e ascoltare i discorsi dei teorici del nuovo ordine ecologista: c'è il tema della demografia e dunque bisogna controllare le nascite (che in questo mondo significa "ingegnerizzarle", cioè produrre distopia) perché le risorse sono scarse e bisogna fermare questa esuberanza riproduttiva e del consumo.

Vi suona familiare? Sono le tesi che portano avanti molti esponenti politici, in Italia il Movimento Cinque Stelle della decrescita (in)felice e la sinistra un tempo marxista e oggi ecologista. Il bersaglio è il capitalismo nelle sue multiformi sembianze. Siamo naturalmente in presenza di un'altra guerra, un dejà vu, l'equipaggio dello yacht della lotta di classe che ha l'ambizione di superare la politica con la biopolitica. Il problema demografico dei populisti è l'immigrazione, quello dei nuovi ambientalisti sono le nascite. Queste fazioni hanno un'estensione molto più ampia dei partiti tradizionali, nelle loro file c'è una grande "ala extraparlamentare" che li proietta in avanti, sono soggetti in espansione e non in contrazione come i partiti che cercano di inseguirli, inglobarli senza riuscirci. La giovane Thunberg (16 anni) e l'anziano Trump (73 anni) sono i poli opposti di questa guerra dell'immaginario. Greta è la barca a vela deluxe che solca l'oceano, The Donald il ferro e il fuoco dell'America. L'utopia di entrambi è costituita da un impossibile salto indietro. Trump sa che l'era del carbone nella società occidentale è in declino. Thunberg fa la traversata eco-cool grazie al capitalismo che non le ha affatto "rubato il futuro" ma glielo ha donato.

Un fatto curioso, conseguenze inattese delle utopie. Il Guardian ha pubblicato un articolo dove si racconta dell'esplosione post-Greta dei crocieristi a vela per caso. Tipi umani che con trasporto arcadico, entusiasmo senza confini, si gettano su una barca a vela e traversano i mari. Autostoppisti degli oceani, una nuova esperienza hipster, cribbio. Se la faccia di Greta è così felice, perché non esserlo anche noi? Un passaggio in mare gratis, un'immersione nell'avventura. E poi il paradiso terrestre è bello. Non hanno letto la Bibbia. Nel giardino delle delizie c'era il serpente tentatore, in acqua ci sono mille pericoli, il primo è costituito dal... clima. In barca a vela non sei tra le comodità del tuo appartamento cittadino, devi essere organizzato: sei solo in mezzo al mare, le cuccette sono scomode, la vita a bordo è dura, esiste una cosa chiamata bollettino meteo, le barche rollano, provocano nausea, se il mare è agitato e non conosci l'arte della navigazione puoi cominciare a pregare, il viaggio è lungo e puoi scordarti il tuo smartphone, c'è solo la radio. Tutti a bordo! E dopo 24 ore scopri che anche in un grande yacht da corsa farsi la doccia non è così scontato. E l'avventura transatlantica di Greta può essere un incubo. Questi sprovveduti del mare muovono compassione, sono tragicomici e quasi sempre intrisi di fondamentalismo. Sono tuttavia tipi umani che utili ai fini del nostro viaggio sulla terraferma del buon senso, ci dimostrano come lo slancio dell'utopia abbia bisogno di pragmatismo, esperienza, conoscenza, allenamento dei muscoli e soprattutto del cervello. Questa è la guerra del presente: l'arma della distrazione di massa.

Siamo tra i dolmen solitari delle costruzioni metafisiche. Solo che poi la realtà ha bisogno delle fondamenta, dei pilastri, del tetto, un riparo, una casa. L'acciaio e i posti di lavoro di Taranto sono il mondo del pragmatismo e della produzione. Cosa ci sarà al posto delle ciminiere spente? Un sussidio permanente o la fabbrica? Il dilemma è tutto qua, è un'altra dimensione della guerra contemporanea, Taranto è un avamposto, ma il centro dello scontro è il dominio globale tra i produttori di acciaio (e automobili) che guardacaso sono le grandi potenze di ieri e di oggi, Stati Uniti, India, Cina, Germania.

Guardatevi intorno, spegnete tutte le connessioni, il tempo che serve per trarre un profondo respiro e aprire gli occhi. Cosa è tutto questo? Tecnologia, utopia, distopia. La guerra in casa.

***

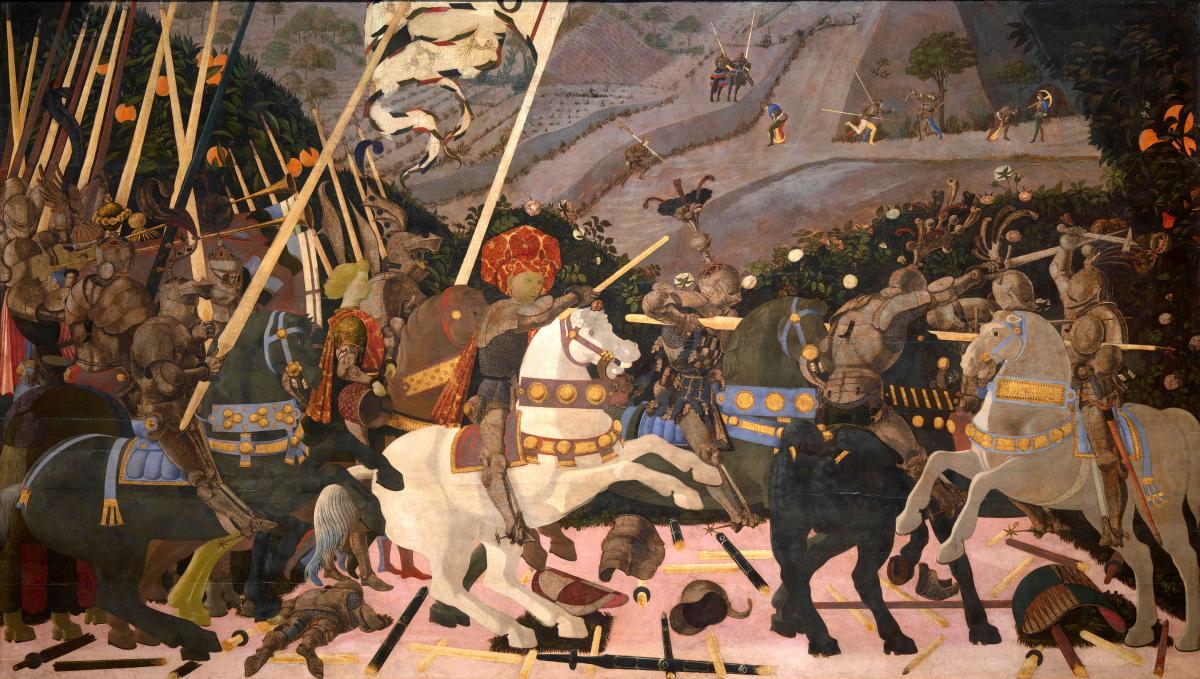

L'immagine che apre questo numero di List è un dipinto del 1438 di Paolo Uccello. Raffigura il Disarcionamento di Bernardino della Carda. Fa parte del trittico sulla Battaglia di San Romano esposto nel museo degli Uffizi di Firenze.

Iscriviti per leggere l'articolo completo.

30 giorni gratis per te

Ti manca poco per entrare nel Club. Completa la registrazione

Ti abbiamo mandato una mail su . Per completare la registrazione, apri la mail che ti abbiamo mandato e fai clic sul link di conferma. Grazie!

INFORMATIVA PRIVACY RELATIVA AL SERVIZIO NEWSLIST

Ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (“Codice privacy”), dell’art. 13 del Regolamento Europeo n. 679 del 2016 (il “Regolamento privacy”), del Provvedimento n. 229 del 2014 del Garante della Protezione dei Dati Personali (rubricato “Individuazione delle modalità semplificate per l’informativa e l’acquisizione del consenso per l'uso dei cookie”), nonché della Raccomandazione n. 2 del 2001 adottata ai sensi dell’art. 29 della Direttiva n. 95/46/CE, List S.r.l. intende informare gli Utenti in merito all’utilizzo dei loro dati personali, dei log files e dei cookie raccolti tramite la navigazione nel Sito www.newslist.it (di seguito, il “Sito”).

- Titolare, Responsabili del trattamento dei dati e Responsabile della Protezione dei Dati

Il titolare del trattamento dei dati personali è List S.r.l. (di seguito, il “Titolare” o “List”), con sede legale Roma (00196), Via Ferdinando di Savoia n. 3, partita IVA 14403801005, email help@newslist.it.

L’elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento, ove designati, può essere fornito su richiesta da parte degli Utenti.

Nel caso in cui venga nominato un Responsabile della Protezione dei Dati (ai sensi dell’art. 37 del Regolamento privacy), i dati identificativi dello stesso saranno resi noti mediante pubblicazione dei medesimi, integrando la presente informativa.

Il titolare del trattamento dei dati personali relativi al Sito è Legalitax Studio Legale e Tributario, con sede in Roma (00196), Via Flaminia n. 135.

- Categorie, natura e finalità dei dati trattati

List tratterà alcuni dati personali degli Utenti che navigano e interagiscono con i servizi web del Sito.

- Dati di navigazione

Si tratta di dati di navigazione che i sistemi informatici acquisiscono automaticamente durante l’utilizzo del Sito, quale l’indirizzo IP, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier), nonché i dettagli delle richieste inviate al server del Sito, e che ne rendono possibile la navigazione. I dati di navigazione potranno altresì essere utilizzati per compilare statistiche anonime che permettono di comprendere l’utilizzo del Sito e di migliorare la struttura dello stesso.

Infine, i dati di navigazione potranno eventualmente essere utilizzati per l’accertamento di attività illecite, come in casi di reati informatici, a danno del Sito.

- Dati forniti dall’Utente

L’eventuale invio di comunicazioni ai contatti indicati sul Sito comporta l’acquisizione dell’indirizzo e-mail e degli ulteriori dati personali contenuti nella comunicazione, previo rilasci di idonea informativa.

- Cookie

- Siti web di terze parti

I siti di terze parti a cui è possibile accedere tramite questo Sito non sono coperti dalla presente Privacy policy. Gli stessi potrebbero utilizzare cookie differenti e/o adottare una propria Privacy policy diversa da quella di questo Sito, relativamente ai quali quest’ultimo non risponde. Consigliamo pertanto di consultare di volta in volta la relativa informativa sull’utilizzo dei cookie e seguire le istruzioni per la disabilitazione degli stessi, qualora lo si desiderasse.

- Natura del conferimento dei dati

Fermo restando quanto indicato in relazione ai dati di navigazione e ai cookie, gli Utenti sono liberi di fornire i propri dati personali, ove richiesti nelle apposite sezioni del Sito; il loro mancato conferimento può comportare l’impossibilità di ricevere la fornitura dei servizi da loro richiesti.

- Modalità del trattamento

I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati, con logiche strettamente correlate alle finalità stesse, e per il periodo di tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti.

Le informazioni raccolte sono registrate in un ambiente sicuro.

- Ambito di comunicazione dei dati

I dati personali degli Utenti saranno trattati dal personale incaricato di List. Inoltre, i loro dati personali potranno essere trattati da terzi, fornitori di servizi esterni, che agiscano per conto o a nome di List, debitamente nominati quali Responsabili del trattamento, e che tratteranno i dati in conformità allo scopo per cui i dati sono stati in origine raccolti.

- Diffusione dei dati

I dati personali non sono soggetti a diffusione.

- Diritti dell’interessato

Il Codice privacy e il Regolamento privacy conferiscono agli Utenti l’esercizio di specifici diritti.

Gli Utenti in qualsiasi momento potranno esercitare i diritti di cui all’art. 7 del Codice privacy e s.m.i. e di cui agli art. 15, 16, 17, 18, 20 e 21 del Regolamento privacy, inviando una comunicazione scritta ai recapiti del Titolare di cui al precedente paragrafo 1 e, per l’effetto, ottenere:

- la conferma dell'esistenza o meno dei dati personali degli Utenti con indicazione della relativa origine, verificarne l’esattezza o richiederne l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione;

- l’accesso, la rettifica, la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento;

- la cancellazione, trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati personali trattati in violazione di legge.

Gli Utenti, inoltre, potranno opporsi al trattamento dei dati personali che li riguardano.

- Aggiornamenti

La Privacy policy del Sito potrà essere soggetta a periodici aggiornamenti.

Termini e condizioni di vendita dei servizi di abbonamento

I presenti termini d'uso disciplinano la fornitura digitale del servizio in abbonamento (di seguito,

il"Servizio" o

l'"Abbonamento") a List nelle diverse formule di volta in volta disponibili. Il Servizio è fornito da List

S.r.l., con

sede in Via Ferdinando di Savoia, 3 - 00196 Roma P. IVA 14403801005, iscritta al registro delle imprese di

Roma, numero

di iscrizione RM/1518421 (di seguito, il "Fornitore").

Il Servizio è rivolto esclusivamente a utenti maggiorenni. (di seguito, l'"Utente" o gli "Utenti").

List è il servizio digitale che fornisce agli Utenti contenuti editoriali, giornalistici e informativi di

qualità;

maggiori informazioni su List sono disponibili navigando sul sito internet https://newslist.it/ (di seguito,

il "Sito").

Il Servizio è disponibile in abbonamento via web a partire dal Sito, nonché attraverso l'applicazione List

(di seguito,

l'"Applicazione") per dispositivi mobili con sistema operativo IOS 11.0 o successivi e Android 6.0 o

successivi.

Il costo dei dispositivi, delle apparecchiature e della connessione internet necessari per la fruizione del

Servizio non

è ricompreso nel Servizio e si intende a carico dell'Utente.

1. Caratteristiche del Servizio

1.1 Il Servizio ha ad oggetto la fruizione in abbonamento dei contenuti editoriali della testata List.

L'Abbonamento è

disponibile esclusivamente in formato digitale; resta quindi espressamente esclusa dal Servizio la fornitura

dei

contenuti in formato cartaceo.

1.2 Il Servizio è a pagamento e comporta il pagamento di un corrispettivo a carico dell'Utente (con le

modalità previste

nel successivo articolo 5).

1.3 L'Utente può scegliere tra diverse formule a pagamento per la fruizione del Servizio; il costo, la

durata, le

modalità di erogazione e gli specifici contenuti di ciascun pacchetto sono specificati nella pagina di

offerta

pubblicata su https://newslist.it/fe/#!/register ovvero all'interno dell'Applicazione. Il contenuto

dell'offerta deve

intendersi parte integrante dei presenti termini d'uso e del connesso contratto tra il Fornitore e l'Utente.

2. Acquisto dell'abbonamento

2.1 Ai fini dell'acquisto di un Abbonamento è necessario (i) aprire un account List; (ii) selezionare un

pacchetto tra

quelli disponibili; (iii) seguire la procedura di acquisto all'interno del Sito o dell'Applicazione,

confermando la

volontà di acquistare l'Abbonamento mediante l'apposito tasto virtuale. L'Abbonamento si intende acquistato

al momento

della conferma della volontà di acquisto da parte dell'Utente; a tal fine, l'Utente accetta che faranno fede

le

risultanze dei sistemi informatici del Fornitore. La conferma vale come espressa accettazione dei presenti

termini

d'uso.

2.2 L'Utente riceverà per email la conferma dell'attivazione del Servizio, con il riepilogo delle condizioni

essenziali

applicabili e il link ai termini d'uso e alla privacy policy del Fornitore; è onere dell'Utente scaricare e

conservare

su supporto durevole il testo dei termini d'uso e della privacy policy.

2.3 Una volta confermato l'acquisto, l'intero costo dell'Abbonamento, così come specificato nel pacchetto

acquistato,

sarà addebitato anticipatamente sullo strumento di pagamento indicato dall'Utente.

2.4 Effettuando la richiesta di acquisto dell'Abbonamento, l'Utente acconsente a che quest'ultimo venga

attivato

immediatamente senza aspettare il decorso del periodo di recesso previsto al successivo articolo 4.

2.5 Per effetto dell'acquisto, l'Utente avrà diritto a fruire del Servizio per l'intera durata

dell'abbonamento;

l'Utente, tuttavia, non può sospendere per alcun motivo la fruizione del Servizio durante il periodo di

validità

dell'Abbonamento.

3. DURATA, DISDETTA E RINNOVO DELL'ABBONAMENTO

3.1 L'Abbonamento avrà la durata di volta in volta indicata nel pacchetto scelto dall'Utente (per esempio,

mensile o

annuale).

3.2 L'Abbonamento si rinnoverà ciclicamente e in modo automatico per una durata eguale a quella

originariamente scelta

dall'Utente, sino a quando una delle Parti non comunichi all'altra la disdetta dell'Abbonamento almeno 24

ore prima del

momento della scadenza. In mancanza di disdetta nel termine indicato, l'Abbonamento è automaticamente

rinnovato.

3.3 L'Utente potrà esercitare la disdetta in ogni momento e senza costi attraverso una delle seguenti

modalità:

seguendo la procedura per la gestione dell'Abbonamento all'interno del proprio profilo utente sia sul Sito

che

nell'Applicazione;

inviando una mail al seguente indirizzo: help@newslist.it.

3.4 Gli effetti della disdetta si verificano automaticamente alla scadenza del periodo di abbonamento in

corso; fino a

quel momento, l'Utente ha diritto a continuare a fruire del proprio Abbonamento. La disdetta non dà invece

diritto ad

alcun rimborso per eventuali periodi non goduti per scelta dell'Utente.

3.5 In caso di mancato esercizio della disdetta, il rinnovo avverrà al medesimo costo della transazione

iniziale, salvo

che il Fornitore non comunichi all'Utente la variazione del prezzo dell'Abbonamento con un preavviso di

almeno 30 giorni

rispetto alla data di scadenza. Se, dopo aver ricevuto la comunicazione della variazione del prezzo,

l'Utente non

esercita la disdetta entro 24 ore dalla scadenza, l'Abbonamento si rinnova al nuovo prezzo comunicato dal

Fornitore.

3.6 Il Fornitore addebiterà anticipatamente l'intero prezzo dell'Abbonamento subito dopo ogni rinnovo sullo

stesso

strumento di pagamento in precedenza utilizzato dall'Utente ovvero sul diverso strumento indicato

dall'Utente attraverso

l'area riservata del proprio account personale.

4. Recesso DEL CONSUMATORE

4.1 L'Utente, ove qualificabile come consumatore – per consumatore si intende una persona fisica che agisce

per scopi

estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta, ha

diritto di

recedere dal contratto, senza costi e senza l'onere di indicarne i motivi, entro 14 giorni dalla data di

attivazione

dell'Abbonamento acquistato.

4.2 L'Utente può comunicare la propria volontà di recedere, inviando al Fornitore una comunicazione

esplicita in questo

senso mediante una delle seguenti modalità:

mediante raccomandata a.r. indirizzata alla sede del Fornitore;

per email al seguente indirizzo help@newslist.it;

4.3 Ai fini dell'esercizio del recesso l'Utente può, a sua scelta, utilizzare questo modulo

4.4 Il termine per l'esercizio del recesso si intende rispettato se la comunicazione relativa all'esercizio

del diritto

di recesso è inviata dall'Utente prima della scadenza del periodo di recesso.

4.5 In caso di valido esercizio del recesso, il Fornitore rimborserà all'Utente il pagamento ricevuto in

relazione

all'Abbonamento cui il recesso si riferisce, al netto di un importo proporzionale a quanto è stato fornito

dal Fornitore

fino al momento in cui il consumatore lo ha informato dell'esercizio del diritto di recesso; per il calcolo

di tale

importo, si terrà conto dei numeri o comunque dei contenuti fruiti e/o fruibili dal consumatore fino

all'esercizio del

diritto di recesso. Il rimborso avverrà entro 14 giorni dalla ricezione della comunicazione di recesso sullo

stesso

mezzo di pagamento utilizzato per la transazione iniziale.

4.6 Eventuali eccezioni al diritto di recesso, ove previste da Codice del consumo – decreto legislativo 6

settembre

2005, n. 206, saranno comunicate al consumatore in sede di offerta prima dell'acquisto.

5. Modalità di pagamento

5.1 L'Abbonamento comporta l'obbligo per l'Utente di corrispondere al Fornitore il corrispettivo nella

misura

specificata nell'offerta in relazione al pacchetto scelto dall'Utente.

5.2 Tutti i prezzi indicati nell'offerta si intendono comprensivi di IVA.

5.3 Il pagamento dei corrispettivi può essere effettuato mediante carte di credito o debito abilitate ad

effettuare gli

acquisti online. Le carte accettate sono le seguenti: Visa, Mastercard, American Express.

5.4 L'Utente autorizza il Fornitore ad effettuare l'addebito dei corrispettivi dovuti al momento

dell'acquisto

dell'Abbonamento e dei successivi rinnovi sulla carta di pagamento indicata dallo stesso Utente.

5.5 Il Fornitore non entra in possesso dei dati della carta di pagamento utilizzata dall'Utente. Tali dati

sono

conservati in modo sicuro dal provider dei servizi di pagamento utilizzato dal Fornitore (Stripe o il

diverso provider

che in futuro potrà essere indicato all'Utente). Inoltre, a garanzia dell'Utente, tutte le informazioni

sensibili della

transazione vengono criptate mediante la tecnologia SSL – Secure Sockets Layer.

5.6 È onere dell'Utente: (i) inserire tutti i dati necessari per il corretto funzionamento dello strumento

di pagamento

prescelto; (ii) mantenere aggiornate le informazioni di pagamento in vista dei successivi rinnovi (per

esempio,

aggiornando i dati della propria carta di pagamento scaduta in vista del pagamento dei successivi rinnovi

contrattuali).

Qualora per qualsiasi motivo il pagamento non andasse a buon fine, il Fornitore si riserva di sospendere

immediatamente

l'Abbonamento fino al buon fine dell'operazione di pagamento; trascorsi inutilmente 3 giorni senza che il

pagamento

abbia avuto esito positivo, è facoltà del Fornitore recedere dal contratto con effetti immediati.

Pagamenti all'interno dell'applicazione IOS

5.7 In caso di acquisto dell'Abbonamento mediante l'Applicazione per dispositivi IOS, il pagamento è gestito

interamente

attraverso la piattaforma App Store fornita dal gruppo Apple. Il pagamento del corrispettivo è

automaticamente

addebitato sull'Apple ID account dell'Utente al momento della conferma dell'acquisto. Gli abbonamenti

proposti sono

soggetti al rinnovo automatico e all'addebito periodico del corrispettivo. L'Utente può disattivare

l'abbonamento fino a

24h prima della scadenza del periodo di abbonamento in corso. In caso di mancata disattivazione,

l'abbonamento si

rinnova per un eguale periodo e all'Utente viene addebitato lo stesso importo sul suo account Apple.

L'Utente può

gestire e disattivare il proprio abbonamento direttamente dal proprio profilo su App Store. Per maggiori

informazioni al

riguardo: https://www.apple.com/it/legal/terms/site.html. Il Fornitore non è responsabile per eventuali

disservizi della

piattaforma App Store.

6. Promozioni

6.1 Il Fornitore può a sua discrezione offrire agli Utenti delle promozioni sotto forma di sconti o periodi

gratuiti di

fruizione del Servizio.

6.2 Salvo che non sia diversamente specificato nella pagina di offerta della promozione, l'adesione a una

promozione

comporta, alla sua scadenza, l'attivazione automatica del Servizio a pagamento con addebito periodico del

corrispettivo

in base al contenuto del pacchetto di volta in volta selezionato dall'Utente.

6.3 L'Utente ha la facoltà di disattivare il Servizio in qualunque momento prima della scadenza del periodo

di prova

attraverso una delle modalità indicate nel precedente articolo 3).

7. Obblighi e garanzie dell'Utente

7.1 L'Utente dichiara e garantisce:

- di essere maggiorenne;

- di sottoscrivere l'Abbonamento per scopi estranei ad attività professionali, imprenditoriali, artigianali

o commerciali

eventualmente svolte;

- che tutti i dati forniti per l'attivazione dell'Abbonamento sono corretti e veritieri;

- che i dati forniti saranno mantenuti aggiornati per l'intera durata dell'Abbonamento.

7.2 L'Utente si impegna al pagamento del corrispettivo in favore del Fornitore nella misura e con le

modalità definite

nei precedenti articoli.

7.3 L'Utente si impegna ad utilizzare l'Abbonamento e i suoi contenuti a titolo esclusivamente personale, in

forma non

collettiva e senza scopo di lucro; l'Utente è inoltre responsabile per qualsiasi uso non autorizzato

dell'Abbonamento e

dei suoi contenuti, ove riconducibile all'account dell'Utente medesimo; per questo motivo l'Utente si

impegna ad

assumere tutte le precauzioni necessarie per mantenere riservato l'accesso all'Abbonamento attraverso il

proprio account

(per esempio, mantenendo riservate le credenziali di accesso ovvero segnalando senza ritardo al Fornitore

che la

riservatezza di tali credenziali risulta compromessa per qualsiasi motivo).

7.4 La violazione degli obblighi stabiliti nel presente articolo conferisce al Fornitore il diritto di

risolvere

immediatamente il contratto ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, fatto salvo il risarcimento dei

danni.

8. Tutela della proprietà intellettuale e industriale

8.1 L'Utente riconosce e accetta che i contenuti dell'Abbonamento, sotto forma di testi, immagini,

fotografie, grafiche,

disegni, contenuti audio e video, animazioni, marchi, loghi e altri segni distintivi, sono coperti da

copyright e dagli

altri diritti di proprietà intellettuale e industriale di volta in volta facenti capo al Fornitore e ai suoi

danti causa

e per questo si impegna a rispettare tali diritti.

8.2 Tutti i diritti sono riservati in capo ai titolari; l'Utente accetta che l'unico diritto acquisito con

il contratto

è quello di fruire dei contenuti dell'Abbonamento con le modalità e i limiti propri del Servizio. Fatte

salve le

operazioni di archiviazione e condivisione consentite dalle apposite funzionalità del Servizio, qualsiasi

attività di

riproduzione, pubblica esecuzione, comunicazione a terzi, messa a disposizione, diffusione, modifica ed

elaborazione dei

contenuti è espressamente vietata.

8.3 La violazione degli obblighi stabiliti nel presente articolo conferisce al Fornitore il diritto di

risolvere

immediatamente il contratto ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, fatto salvo il risarcimento dei

danni.

9. Manleva

9.1 L'Utente si impegna a manlevare e tenere indenne il Fornitore contro qualsiasi costo – inclusi gli

onorari degli

avvocati, spesa o danno addebitato al Fornitore o in cui il Fornitore dovesse comunque incorrere in

conseguenza di usi

impropri del Servizio da parte dell'Utente o per la violazione da parte di quest'ultimo di obblighi

derivanti dalla

legge ovvero dai presenti termini d'uso.

10. Limitazione di responsabilità

10.1 Il Fornitore è impegnato a fornire un Servizio con contenuti professionali e di alta qualità; tuttavia,

il

Fornitore non garantisce all'Utente che i contenuti siano sempre privi di errori o imprecisioni; per tale

motivo,

l'Utente è l'unico responsabile dell'uso dei contenuti e delle informazioni veicolate attraverso di

essi.

10.2 L'Utente riconosce e accetta che, data la natura del Servizio e come da prassi nel settore dei servizi

della

società dell'informazione, il Fornitore potrà effettuare interventi periodici sui propri sistemi per

garantire o

migliorare l'efficienza e la sicurezza del Servizio; tali interventi potrebbero comportare il rallentamento

o

l'interruzione del Servizio. Il Fornitore si impegna a contenere i periodi di interruzione o rallentamento

nel minore

tempo possibile e nelle fasce orarie in cui generalmente vi è minore disagio per gli Utenti. Ove

l'interruzione del

Servizio si protragga per oltre 24 ore, l'Utente avrà diritto a un'estensione dell'Abbonamento per un numero

di giorni

pari a quello dell'interruzione; in tali casi, l'Utente riconosce che l'estensione dell'Abbonamento è

l'unico rimedio in

suo favore, con la conseguente rinunzia a far valere qualsivoglia altra pretesa nei confronti del

Fornitore.

10.3 L'Utente riconosce e accetta che nessuna responsabilità è imputabile al Fornitore:

- per disservizi dell'Abbonamento derivanti da malfunzionamenti di reti elettriche e telefoniche ovvero di

ulteriori

servizi gestiti da terze parti che esulano del tutto dalla sfera di controllo e responsabilità del Fornitore

(per

esempio, disservizi della banca dell'Utente, etc...);

- per la mancata pubblicazione di contenuti editoriali che derivi da cause di forza maggiore.

10.4 In tutti gli altri casi, l'Utente riconosce che la responsabilità del Fornitore in forza del contratto

è limitata

alle sole ipotesi di dolo o colpa grave.

10.5 Ai fini dell'accertamento di eventuali disservizi, l'Utente accetta che faranno fede le risultanze dei

sistemi

informatici del Fornitore.

11. Modifica dei termini d'uso

11.1 L'Abbonamento è disciplinato dai termini d'uso approvati al momento dell'acquisto.

11.2 Durante il periodo di validità del contratto, il Fornitore si riserva di modificare i termini della

fornitura per

giustificati motivi connessi alla necessità di adeguarsi a modifiche normative o obblighi di legge, alle

mutate

condizioni del mercato di riferimento ovvero all'attuazione di piani aziendali con ricadute sull'offerta dei

contenuti.

11.3 I nuovi termini d'uso saranno comunicati all'Utente con un preavviso di almeno 15 giorni rispetto alla

scadenza del

periodo di fatturazione in corso ed entreranno in vigore a partire dall'inizio del periodo di fatturazione

successivo.

Se l'Utente non è d'accordo con i nuovi termini d'uso, può esercitare la disdetta secondo quanto previsto al

precedente

articolo 3.

11.4 Ove la modifica dei termini d'uso sia connessa alla necessità di adeguarsi a un obbligo di legge, i

nuovi termini

d'uso potranno entrare in vigore immediatamente al momento della comunicazione; resta inteso che, solo in

tale ipotesi,

l'Utente potrà recedere dal contratto entro i successivi 30 giorni, con il conseguente diritto ad ottenere

un rimborso

proporzionale al periodo di abbonamento non goduto.

12. Trattamento dei dati personali

12.1 In conformità a quanto previsto dal Regolamento 2016/679 UE e dal Codice della privacy (decreto

legislativo 30

giugno 2003, n. 196), i dati personali degli Utenti saranno trattati per le finalità e in forza delle basi

giuridiche

indicate nella privacy policy messa a disposizione dell'Utente in sede di registrazione e acquisto.

12.2 Accettando i presenti termini di utilizzo, l'Utente conferma di aver preso visione della privacy policy

messa a

disposizione dal Fornitore e di averne conservato copia su supporto durevole.

12.3 Il Fornitore si riserva di modificare in qualsiasi momento la propria privacy policy nel rispetto dei

diritti degli

Utenti, dandone notizia a questi ultimi con mezzi adeguati e proporzionati allo scopo.

13. Servizio clienti

13.1 Per informazioni sul Servizio e per qualsiasi problematica connessa con la fruizione dello stesso,

l'Utente può

contattare il Fornitore attraverso i seguenti recapiti: help@newslist.it

14. Legge applicabile e foro competente

14.1 Il contratto tra il Fornitore e l'Utente è regolato dal diritto italiano.

14.2 Ove l'Utente sia qualificabile come consumatore, per le controversie comunque connesse con la

formazione,

esecuzione, interpretazione e cessazione del contratto, sarà competente il giudice del luogo di residenza o

domicilio

del consumatore, se ubicato in Italia.