13 Maggio

Il tramonto di Dio e il trionfo della tecnica

Un'indagine sul liberalismo manageriale. Il problema della secolarizzazione e la gestione delle masse. L'ascesa del manager e la fine del mondo borghese. Guerra, rinascita, rivolta, controllo. Lorenzo Castellani racconta perché la storia di ieri è quella di oggi. Seconda puntata

di Lorenzo Castellani

Il liberalismo manageriale matura in una società dall’etica sensistica. Per questa l’individuo è al centro di tutto. Da quattro secoli l’utilitarismo produce un progresso inarrestabile che pone la felicità dei sensi sopra qualsiasi ordine etico e metafisico. L’etica ideazionale, che tutto risolve nella metafisica, quella idealistica, che cerca la sintesi tra l’empireo delle idee e la realtà, vengono respinte. Tutto, per l’uomo moderno, si risolve nei sensi e nella sua azione incessante di trasformazione della natura. L’utilitarismo ne è la inevitabile conseguenza. Massimizzare le utilità, dimenticare i valori superiori. Così s’accelera il crepuscolo degli dei. Processo lento ma inesorabile quello della secolarizzazione che erode le tradizioni, il fondamento dell’autorità, l’universale.

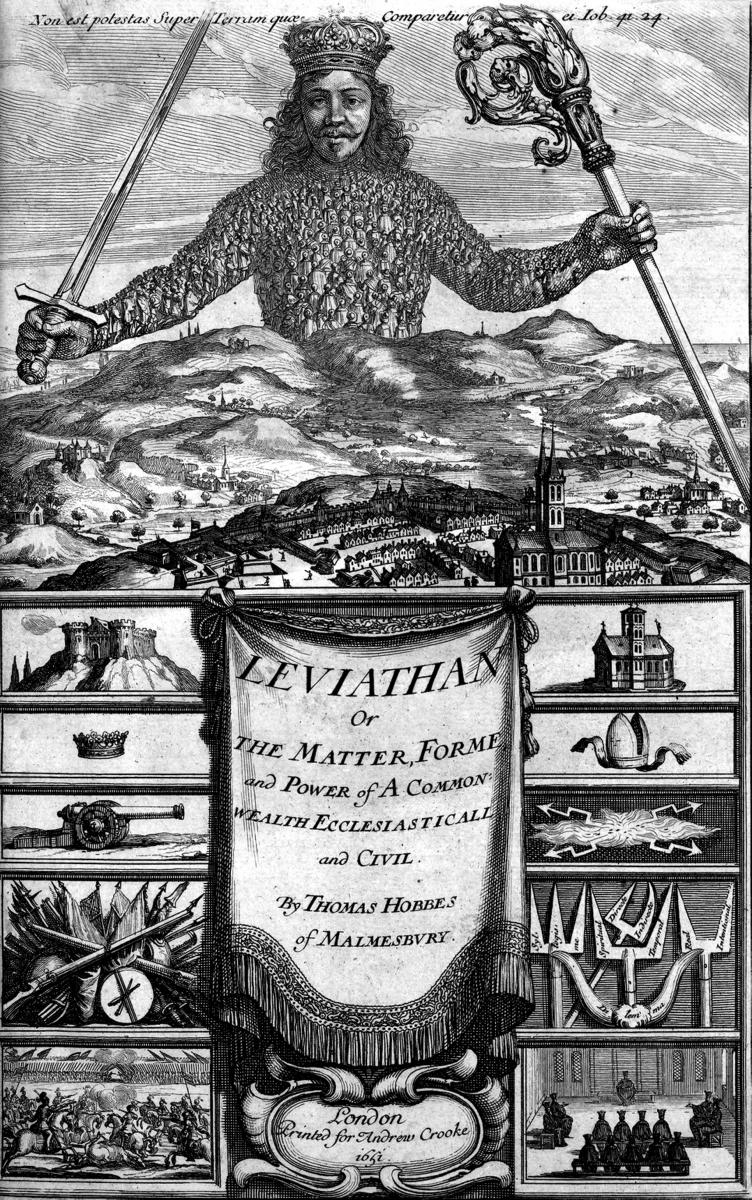

Il monopolio della Verità, lascia spazio alle verità individuali. Quando esistono solo i sensi allora ogni individuo crede che sia vero solo ciò che egli può conoscere. La conoscenza si risolve nell’apprendimento individuale. La Verità rivelata, incastonata nei valori del cristianesimo, s’inabissa lasciando spazio al nichilismo e al relativismo. Il potere politico perde la discendenza divina e si contrattualizza. La Costituzione diviene la sublimazione dell’epoca illuminista, dove il processo di secolarizzazione diviene più rapido. Il diritto, pubblico e privato, abbandona la Tradizione dell’ordine giuridico medievale, si mette al servizio del contratto e dell’individuo. L’uomo europeo moderno, che matura compiutamente nel diciottesimo secolo diviene più libero, ma al tempo stesso più disancorato dal passato. È l’inizio del grande spossessamento dal vecchio mondo.

Il mercato evolve su scala nazionale e sovranazionale, l’etica sensistica conduce a soddisfare gli appetiti e conduce alla felicità dei sensi, alla centralità del consumo e del benessere personale. Il pensiero politico diviene incentrato sull’individuo e sul contratto, la storia abbatte l’autorità assoluta, il potere e le...

di Lorenzo Castellani

Il liberalismo manageriale matura in una società dall’etica sensistica. Per questa l’individuo è al centro di tutto. Da quattro secoli l’utilitarismo produce un progresso inarrestabile che pone la felicità dei sensi sopra qualsiasi ordine etico e metafisico. L’etica ideazionale, che tutto risolve nella metafisica, quella idealistica, che cerca la sintesi tra l’empireo delle idee e la realtà, vengono respinte. Tutto, per l’uomo moderno, si risolve nei sensi e nella sua azione incessante di trasformazione della natura. L’utilitarismo ne è la inevitabile conseguenza. Massimizzare le utilità, dimenticare i valori superiori. Così s’accelera il crepuscolo degli dei. Processo lento ma inesorabile quello della secolarizzazione che erode le tradizioni, il fondamento dell’autorità, l’universale.

Il monopolio della Verità, lascia spazio alle verità individuali. Quando esistono solo i sensi allora ogni individuo crede che sia vero solo ciò che egli può conoscere. La conoscenza si risolve nell’apprendimento individuale. La Verità rivelata, incastonata nei valori del cristianesimo, s’inabissa lasciando spazio al nichilismo e al relativismo. Il potere politico perde la discendenza divina e si contrattualizza. La Costituzione diviene la sublimazione dell’epoca illuminista, dove il processo di secolarizzazione diviene più rapido. Il diritto, pubblico e privato, abbandona la Tradizione dell’ordine giuridico medievale, si mette al servizio del contratto e dell’individuo. L’uomo europeo moderno, che matura compiutamente nel diciottesimo secolo diviene più libero, ma al tempo stesso più disancorato dal passato. È l’inizio del grande spossessamento dal vecchio mondo.

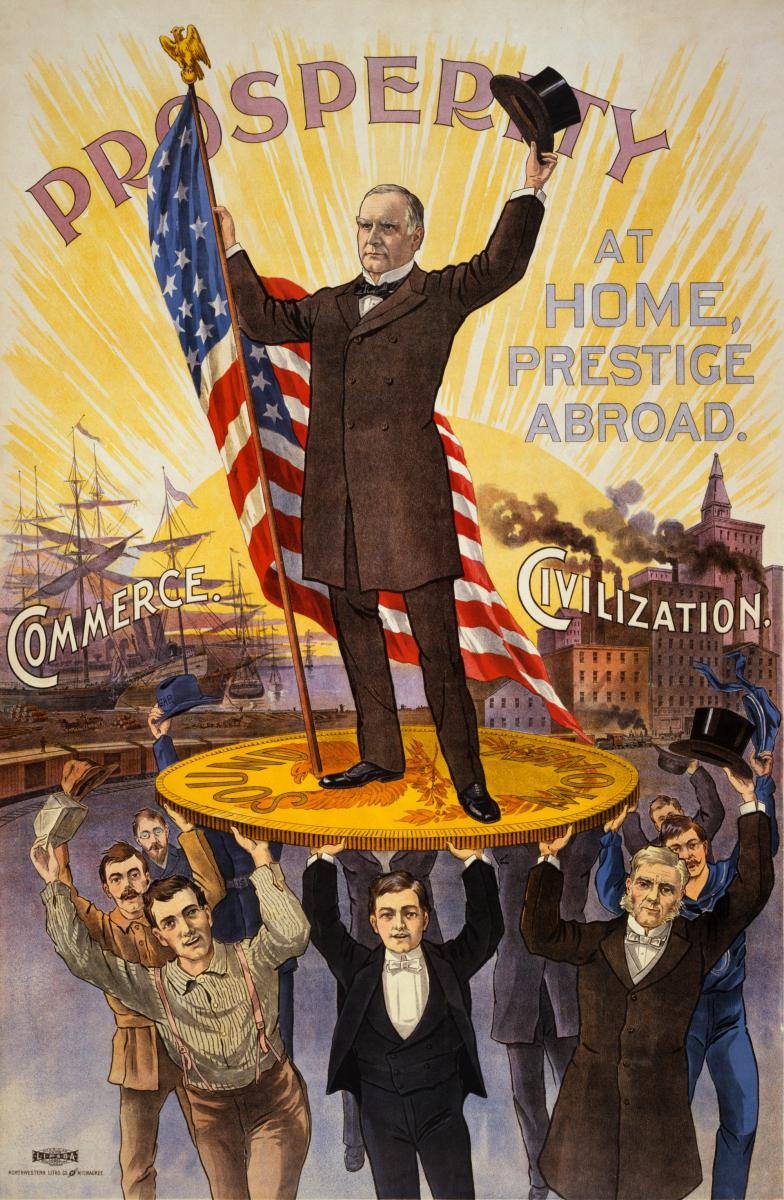

Il mercato evolve su scala nazionale e sovranazionale, l’etica sensistica conduce a soddisfare gli appetiti e conduce alla felicità dei sensi, alla centralità del consumo e del benessere personale. Il pensiero politico diviene incentrato sull’individuo e sul contratto, la storia abbatte l’autorità assoluta, il potere e le guerre costruiscono le nazioni. Sul finire del diciannovesimo secolo si fondono centralità dell’individuo e del potere secolarizzato. Lo Stato, dalla fine dell’Ottocento, s’ammala di gigantismo poiché l’individuo non aspetta ed il capitale neppure. Libero dalle catene dell’autorità post-feudale e dell’etica del sacrificio, proteso nel mercato, tutelato dal diritto domanda con avidità maggiore protezione. La politica l’accontenta ed il potere pubblico centralizza funzioni e decisioni, travolge associazioni, chiese, famiglie e governi locali. Il burocrate irrompe sulla scena politica. I due grandi del secolo, Tocqueville e Weber, l’intuirono prima degli altri. I nuovi compiti dello Stato dovevano essere gestiti da funzionari anonimi, scelti per concorso, padroni della tecnica. Del loro lavoro ne godeva anche il capitalismo, bisognoso di strade, ferrovie, ponti e telegrafi per la sua evoluzione. Così la corporation cresce, si fonde, si espande. La proprietà privata viene diluita. Anzi, l’aristocrazia dei manager prende il sopravvento sull’imprenditore-

E poi arriva la massa. Da gestire con tecniche e strutture ben precise. I contorni del liberalismo manageriale si fanno più nitidi: suffragio universale, consumismo, economie di scala crescente e, di seguito, comunicazione ed istruzione di massa. La missione? Organizzare professionalmente il popolo su larga scala, questo è il fondamento del liberalismo manageriale. Per farlo si doveva superare il vecchio cosmo borghese fatto di grandi famiglie, di attività produttive, di proprietà concrete, dimore imponenti e ampie servitù, piccole città e contee. Un universo servito da una morale austera e frugale. Quel vecchio mondo doveva tramontare. La grande emancipazione dell’individuo ad opera del capitalismo e dello Stato doveva farsi largo. Il cambiamento andava diretto dall’alto: dalle burocrazie, dalle grandi tecnostrutture aziendali, dalle università e dalle redazioni dei giornali. Gli anni venti e trenta del Novecento diventarono il secolo dei tecnocrati del progresso. L’esperto era chiamato a guidare il progresso, a portare le masse nello Stato, nel capitale, nell’istruzione. Ad orientarne le opinioni attraverso radio e giornali.

Le condizioni di vita miglioravano, ma l’uomo diventava più isolato. Chiuso nel suo vuoto di insoddisfazione economica, traumatizzato dalla Grande Guerra, indebolito nelle convinzioni etiche necessarie per il mantenimento della società democratica. L’irrequietezza politica e sociale aumentava. Le promesse bruciavano una dietro l’altra, la rincorsa al cambiamento, alla rivoluzione, fremeva in ciascun individuo, l’insicurezza dilagava. L’individuo era libero, ma non sapeva cosa farsene della sua libertà di fronte alle enormi trasformazioni della storia. Con la sua libertà non poteva comprare sicurezza e stabilità. E la stessa libertà si trasformava da onore in onere. Una sensazione d’incertezza, mai più risolta dal potere politico, pervadeva la vita dei nuovi, innumerevoli cittadini. Così la società sensistica portava al collasso le prime democrazie. Il contrattualismo alla base delle costituzioni liberali ottocentesche veniva rotto, incrinato da nuovi movimenti socialisti, comunisti, nazionalisti.

Le regole della convivenza politica violate brutalmente. Gli individui respingevano la paura fondendosi in massa e rievocando pulsioni primitive all’interno delle nuove strutture liberal-democratiche. Il fuoco prometeico del progresso, della scala organizzativa, della massa e dei media travolgeva l’ordine politico. Un ordine che, in quanto democratico e capitalista, portava già in grembo i semi dell’instabilità. Nei regimi totalitari si perdono le libertà individuali, l’elemento fondamentale delle rivoluzioni del diciottesimo secolo, e l’uomo-massa finisce nell’ingranaggio di uno Stato elefantiaco e manageriale, gestore come mai prima di imprese, polizie, eserciti. La nostalgia del mondo borghese, tramontato sulla metà del diciannovesimo secolo, generava il mostro totalitario. La perdita della verità gnoseologica, lo smarrimento della comunità e dell’autorità etico-politica aveva inflazionato la domanda di nuovi miti e più tremende forme di dominio.

La ricostruzione del Dopoguerra ha solidificato le democrazie, ma non ha arrestato gli spiriti del liberalismo manageriale. Il capitalismo di Stato si faceva ancora più robusto, lo sviluppo economico e tecnologico riprendeva a correre. Il manager diveniva sempre più influente, nello Stato e nel privato. Lo scientismo dilagava. Il mondo diveniva misurabile e quantificabile, tutto poteva essere pianificato e razionalizzato. I servizi pubblici si espandevano di pari passo ai consumi e ai prodotti finanziari. Il capitalismo creava ricchezza, lo Stato redistribuiva, le istituzioni si ridefinivano. Nascevano le prime tecnocrazie sovranazionali, concentrate sulla costruzione della concordanza tra mercati. L’individuo s’emancipava ancora: dalla famiglia, nel lavoro, attraverso nuovi diritti sociali. L’istruzione diveniva sempre più finalizzata alla professionalizzazione. Si iniziava a studiare per ottenere un posto di lavoro, non per altro. Rottura importante con il passato, che apriva la strada alla meritocrazia. Abilità e competenze misurano la preparazione dell’individuo al fine di farlo entrare nei meccanismi manageriali dello Stato, dell’economia, della cultura e dei media. Nel farlo diventare agente del liberalismo manageriale. La tecnica accresce con costanza la sua potenza. Essa adopera un pensiero calcolante, del quale si fida perché fatto di misure più che di valori. Questi ultimi relegati alla metafisica, esiliati nella mente di uomini marginalizzati.

Negli anni Settanta, però, il sistema ritornava in crisi. La rivoluzione sessantottina aveva scatenato nuovi appetiti redistributivi, maggiori pretese democratiche, uno stile di vita ancor più all’insegna dell’etica sensista. La ricerca del piacere prendeva posto tra le prime file, i legami con la tradizione s’allentavano ulteriormente, edonismo e narcisismo guidavano le nuove generazioni. Tutto si riduceva a scelta dell’individuo. Niente valori, niente etica, niente autorità, solo libere decisioni personali. La ragione finiva al servizio dell’auto-determinazione.

Maturava nel frattempo la crisi dello Stato, sempre più inadeguato a compiere la funzione di redistribuzione. Le politiche di spesa avevano efficacia esplosiva nel breve periodo, per affrontare una guerra, ma ripetute per decenni diventavano ingestibili. In un capitalismo sempre più patrimonializzato e proteso al consumo la funzione economica della redistribuzione non riesce più a bilanciarsi con la necessità dello Stato di legittimarsi. Una legittimazione resa impossibile anche dalla crisi dell’autorità che investe tutta la società, oramai incastrata senza più intermediazioni tra lo Stato, e le sue irradiazioni sovranazionali, e l’individuo.

Si è temprato, dunque, uno Stato liberale secolarizzato che poggia su presupposti che non è in grado a garantire. La tecnica, a cui il liberalismo manageriale s’appiglia, pretende di fornire una nuova legittimazione. Tuttavia, ciò che minaccia l’uomo nella sua essenza è proprio la convinzione che la produzione tecnica metterà ordine nel mondo, mentre al contrario essa abbatte e livella ogni autorità, distruggendo così, sin dall’inizio, ogni ordine possibile. La contraddizione del liberalismo manageriale è proprio in questa sua evoluzione: la prevalenza del pensiero razionale passo dopo passo uccide quella della volontà, e quindi la propria capacità nel pensare. Esso sopravvive solo come un mesto insieme di procedure: il pensiero viene ridotto a procedura.

D’altronde il grande capitalismo mescolato con lo Stato non ha come conseguenza che una omogeneizzazione degli individui attraverso le regole dell’egualitarismo, del cosmopolitismo e del consumismo. Questo è ciò che prende il nome di progresso.

Tutt’oggi prosegue la razionalizzazione del sistema tentata attraverso regole ed istituzioni sovranazionali, autorità indipendenti, banche centrali ed una tecnocrazia che si mescola con un crescente cesarismo politico. Ancora oggi, però, solo l’etica sensistica domina e continua a scuotere i nervi dell’uomo occidentale. E’ come se ad istituzioni sempre più razionalizzate e ad una vita sempre più incentrata sulla conoscenza tecnica corrispondesse un dibattito pubblico sempre più governato dalle emozioni.

La crisi dello Stato redistributivo iniziata cinquant’anni fa non è stata risolta, anzi appare aggravata dagli squilibri interni alle nazioni portati dall’espansione della globalizzazione. Così come sono cresciute le instabilità di un capitalismo sempre più lontano dalla produzione territorializzata e sempre più incline a mercificare ogni campo della vita. Rendite, avidità d’accumulo, diritti sociali non sembrano scalfibili dalla politica dell’era del liberalismo manageriale, che mai è stata così impotente. La politica, infatti, appare limitata a pura propaganda perché oramai il progresso rende inutile ogni scelta politica, dato che esso va solo inseguito economicamente.

La caduta della legittimità delle istituzioni politiche non appare arrestabile poiché non si presentano alternative ad una visione della vita sensistica e ad una concezione artificiale, meccanicistica, economicista dell’esistenza. Individuo, tecnica, consumo. Null’altro. Le radici dell’era borghese sfibrate, ma non distrutte rinfocolano le resistenze politiche e sociali ai piani del liberalismo manageriale. Comunità, eredità e territorialità sabotano la transizione all’uomo senza passaporto.

Senza risolvere le crisi ma scavalcandole il sistema produce uno sviluppo che s’infrange sui limiti sociali e genera reazioni di crescente violenza. Le grandi istituzioni, lontane ed artificiali dalla comunità, più si ampliano e più s’indeboliscono come la storia dell’Unione Europea dimostra. Il liberalismo manageriale vacilla dalle fondamenta, ma il suo pilota automatico non permette di cambiare itinerario. L’era del disordine è arrivata, ma nessuno può prevedere quando e come arriverà lo schianto.

***

Nota: ai lettori potrà forse interessare quali autori hanno ispirato questi scritti per cibarsene a loro volta. Difficile enumerarli tutti puntualmente poiché mentre si scrive gli affluenti si moltiplicano. Sicuramente importanti per avviare la riflessione è stata la lettura dei testi di Pitirim Sorokin, F.A. Hayek, James Burnham, Geminello Alvi, John Lukacs, Robert Nisbet, Carl Schmitt, Elias Canetti, Emanuele Severino. Siamo nani sulle spalle dei giganti.

2. Fine

Iscriviti per leggere l'articolo completo.

30 giorni gratis per te

Ti manca poco per entrare nel Club. Completa la registrazione

Ti abbiamo mandato una mail su . Per completare la registrazione, apri la mail che ti abbiamo mandato e fai clic sul link di conferma. Grazie!

INFORMATIVA PRIVACY RELATIVA AL SERVIZIO NEWSLIST

Ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (“Codice privacy”), dell’art. 13 del Regolamento Europeo n. 679 del 2016 (il “Regolamento privacy”), del Provvedimento n. 229 del 2014 del Garante della Protezione dei Dati Personali (rubricato “Individuazione delle modalità semplificate per l’informativa e l’acquisizione del consenso per l'uso dei cookie”), nonché della Raccomandazione n. 2 del 2001 adottata ai sensi dell’art. 29 della Direttiva n. 95/46/CE, List S.r.l. intende informare gli Utenti in merito all’utilizzo dei loro dati personali, dei log files e dei cookie raccolti tramite la navigazione nel Sito www.newslist.it (di seguito, il “Sito”).

- Titolare, Responsabili del trattamento dei dati e Responsabile della Protezione dei Dati

Il titolare del trattamento dei dati personali è List S.r.l. (di seguito, il “Titolare” o “List”), con sede legale Roma (00196), Via Ferdinando di Savoia n. 3, partita IVA 14403801005, email help@newslist.it.

L’elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento, ove designati, può essere fornito su richiesta da parte degli Utenti.

Nel caso in cui venga nominato un Responsabile della Protezione dei Dati (ai sensi dell’art. 37 del Regolamento privacy), i dati identificativi dello stesso saranno resi noti mediante pubblicazione dei medesimi, integrando la presente informativa.

Il titolare del trattamento dei dati personali relativi al Sito è Legalitax Studio Legale e Tributario, con sede in Roma (00196), Via Flaminia n. 135.

- Categorie, natura e finalità dei dati trattati

List tratterà alcuni dati personali degli Utenti che navigano e interagiscono con i servizi web del Sito.

- Dati di navigazione

Si tratta di dati di navigazione che i sistemi informatici acquisiscono automaticamente durante l’utilizzo del Sito, quale l’indirizzo IP, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier), nonché i dettagli delle richieste inviate al server del Sito, e che ne rendono possibile la navigazione. I dati di navigazione potranno altresì essere utilizzati per compilare statistiche anonime che permettono di comprendere l’utilizzo del Sito e di migliorare la struttura dello stesso.

Infine, i dati di navigazione potranno eventualmente essere utilizzati per l’accertamento di attività illecite, come in casi di reati informatici, a danno del Sito.

- Dati forniti dall’Utente

L’eventuale invio di comunicazioni ai contatti indicati sul Sito comporta l’acquisizione dell’indirizzo e-mail e degli ulteriori dati personali contenuti nella comunicazione, previo rilasci di idonea informativa.

- Cookie

- Siti web di terze parti

I siti di terze parti a cui è possibile accedere tramite questo Sito non sono coperti dalla presente Privacy policy. Gli stessi potrebbero utilizzare cookie differenti e/o adottare una propria Privacy policy diversa da quella di questo Sito, relativamente ai quali quest’ultimo non risponde. Consigliamo pertanto di consultare di volta in volta la relativa informativa sull’utilizzo dei cookie e seguire le istruzioni per la disabilitazione degli stessi, qualora lo si desiderasse.

- Natura del conferimento dei dati

Fermo restando quanto indicato in relazione ai dati di navigazione e ai cookie, gli Utenti sono liberi di fornire i propri dati personali, ove richiesti nelle apposite sezioni del Sito; il loro mancato conferimento può comportare l’impossibilità di ricevere la fornitura dei servizi da loro richiesti.

- Modalità del trattamento

I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati, con logiche strettamente correlate alle finalità stesse, e per il periodo di tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti.

Le informazioni raccolte sono registrate in un ambiente sicuro.

- Ambito di comunicazione dei dati

I dati personali degli Utenti saranno trattati dal personale incaricato di List. Inoltre, i loro dati personali potranno essere trattati da terzi, fornitori di servizi esterni, che agiscano per conto o a nome di List, debitamente nominati quali Responsabili del trattamento, e che tratteranno i dati in conformità allo scopo per cui i dati sono stati in origine raccolti.

- Diffusione dei dati

I dati personali non sono soggetti a diffusione.

- Diritti dell’interessato

Il Codice privacy e il Regolamento privacy conferiscono agli Utenti l’esercizio di specifici diritti.

Gli Utenti in qualsiasi momento potranno esercitare i diritti di cui all’art. 7 del Codice privacy e s.m.i. e di cui agli art. 15, 16, 17, 18, 20 e 21 del Regolamento privacy, inviando una comunicazione scritta ai recapiti del Titolare di cui al precedente paragrafo 1 e, per l’effetto, ottenere:

- la conferma dell'esistenza o meno dei dati personali degli Utenti con indicazione della relativa origine, verificarne l’esattezza o richiederne l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione;

- l’accesso, la rettifica, la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento;

- la cancellazione, trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati personali trattati in violazione di legge.

Gli Utenti, inoltre, potranno opporsi al trattamento dei dati personali che li riguardano.

- Aggiornamenti

La Privacy policy del Sito potrà essere soggetta a periodici aggiornamenti.

Termini e condizioni di vendita dei servizi di abbonamento

I presenti termini d'uso disciplinano la fornitura digitale del servizio in abbonamento (di seguito,

il"Servizio" o

l'"Abbonamento") a List nelle diverse formule di volta in volta disponibili. Il Servizio è fornito da List

S.r.l., con

sede in Via Ferdinando di Savoia, 3 - 00196 Roma P. IVA 14403801005, iscritta al registro delle imprese di

Roma, numero

di iscrizione RM/1518421 (di seguito, il "Fornitore").

Il Servizio è rivolto esclusivamente a utenti maggiorenni. (di seguito, l'"Utente" o gli "Utenti").

List è il servizio digitale che fornisce agli Utenti contenuti editoriali, giornalistici e informativi di

qualità;

maggiori informazioni su List sono disponibili navigando sul sito internet https://newslist.it/ (di seguito,

il "Sito").

Il Servizio è disponibile in abbonamento via web a partire dal Sito, nonché attraverso l'applicazione List

(di seguito,

l'"Applicazione") per dispositivi mobili con sistema operativo IOS 11.0 o successivi e Android 6.0 o

successivi.

Il costo dei dispositivi, delle apparecchiature e della connessione internet necessari per la fruizione del

Servizio non

è ricompreso nel Servizio e si intende a carico dell'Utente.

1. Caratteristiche del Servizio

1.1 Il Servizio ha ad oggetto la fruizione in abbonamento dei contenuti editoriali della testata List.

L'Abbonamento è

disponibile esclusivamente in formato digitale; resta quindi espressamente esclusa dal Servizio la fornitura

dei

contenuti in formato cartaceo.

1.2 Il Servizio è a pagamento e comporta il pagamento di un corrispettivo a carico dell'Utente (con le

modalità previste

nel successivo articolo 5).

1.3 L'Utente può scegliere tra diverse formule a pagamento per la fruizione del Servizio; il costo, la

durata, le

modalità di erogazione e gli specifici contenuti di ciascun pacchetto sono specificati nella pagina di

offerta

pubblicata su https://newslist.it/fe/#!/register ovvero all'interno dell'Applicazione. Il contenuto

dell'offerta deve

intendersi parte integrante dei presenti termini d'uso e del connesso contratto tra il Fornitore e l'Utente.

2. Acquisto dell'abbonamento

2.1 Ai fini dell'acquisto di un Abbonamento è necessario (i) aprire un account List; (ii) selezionare un

pacchetto tra

quelli disponibili; (iii) seguire la procedura di acquisto all'interno del Sito o dell'Applicazione,

confermando la

volontà di acquistare l'Abbonamento mediante l'apposito tasto virtuale. L'Abbonamento si intende acquistato

al momento

della conferma della volontà di acquisto da parte dell'Utente; a tal fine, l'Utente accetta che faranno fede

le

risultanze dei sistemi informatici del Fornitore. La conferma vale come espressa accettazione dei presenti

termini

d'uso.

2.2 L'Utente riceverà per email la conferma dell'attivazione del Servizio, con il riepilogo delle condizioni

essenziali

applicabili e il link ai termini d'uso e alla privacy policy del Fornitore; è onere dell'Utente scaricare e

conservare

su supporto durevole il testo dei termini d'uso e della privacy policy.

2.3 Una volta confermato l'acquisto, l'intero costo dell'Abbonamento, così come specificato nel pacchetto

acquistato,

sarà addebitato anticipatamente sullo strumento di pagamento indicato dall'Utente.

2.4 Effettuando la richiesta di acquisto dell'Abbonamento, l'Utente acconsente a che quest'ultimo venga

attivato

immediatamente senza aspettare il decorso del periodo di recesso previsto al successivo articolo 4.

2.5 Per effetto dell'acquisto, l'Utente avrà diritto a fruire del Servizio per l'intera durata

dell'abbonamento;

l'Utente, tuttavia, non può sospendere per alcun motivo la fruizione del Servizio durante il periodo di

validità

dell'Abbonamento.

3. DURATA, DISDETTA E RINNOVO DELL'ABBONAMENTO

3.1 L'Abbonamento avrà la durata di volta in volta indicata nel pacchetto scelto dall'Utente (per esempio,

mensile o

annuale).

3.2 L'Abbonamento si rinnoverà ciclicamente e in modo automatico per una durata eguale a quella

originariamente scelta

dall'Utente, sino a quando una delle Parti non comunichi all'altra la disdetta dell'Abbonamento almeno 24

ore prima del

momento della scadenza. In mancanza di disdetta nel termine indicato, l'Abbonamento è automaticamente

rinnovato.

3.3 L'Utente potrà esercitare la disdetta in ogni momento e senza costi attraverso una delle seguenti

modalità:

seguendo la procedura per la gestione dell'Abbonamento all'interno del proprio profilo utente sia sul Sito

che

nell'Applicazione;

inviando una mail al seguente indirizzo: help@newslist.it.

3.4 Gli effetti della disdetta si verificano automaticamente alla scadenza del periodo di abbonamento in

corso; fino a

quel momento, l'Utente ha diritto a continuare a fruire del proprio Abbonamento. La disdetta non dà invece

diritto ad

alcun rimborso per eventuali periodi non goduti per scelta dell'Utente.

3.5 In caso di mancato esercizio della disdetta, il rinnovo avverrà al medesimo costo della transazione

iniziale, salvo

che il Fornitore non comunichi all'Utente la variazione del prezzo dell'Abbonamento con un preavviso di

almeno 30 giorni

rispetto alla data di scadenza. Se, dopo aver ricevuto la comunicazione della variazione del prezzo,

l'Utente non

esercita la disdetta entro 24 ore dalla scadenza, l'Abbonamento si rinnova al nuovo prezzo comunicato dal

Fornitore.

3.6 Il Fornitore addebiterà anticipatamente l'intero prezzo dell'Abbonamento subito dopo ogni rinnovo sullo

stesso

strumento di pagamento in precedenza utilizzato dall'Utente ovvero sul diverso strumento indicato

dall'Utente attraverso

l'area riservata del proprio account personale.

4. Recesso DEL CONSUMATORE

4.1 L'Utente, ove qualificabile come consumatore – per consumatore si intende una persona fisica che agisce

per scopi

estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta, ha

diritto di

recedere dal contratto, senza costi e senza l'onere di indicarne i motivi, entro 14 giorni dalla data di

attivazione

dell'Abbonamento acquistato.

4.2 L'Utente può comunicare la propria volontà di recedere, inviando al Fornitore una comunicazione

esplicita in questo

senso mediante una delle seguenti modalità:

mediante raccomandata a.r. indirizzata alla sede del Fornitore;

per email al seguente indirizzo help@newslist.it;

4.3 Ai fini dell'esercizio del recesso l'Utente può, a sua scelta, utilizzare questo modulo

4.4 Il termine per l'esercizio del recesso si intende rispettato se la comunicazione relativa all'esercizio

del diritto

di recesso è inviata dall'Utente prima della scadenza del periodo di recesso.

4.5 In caso di valido esercizio del recesso, il Fornitore rimborserà all'Utente il pagamento ricevuto in

relazione

all'Abbonamento cui il recesso si riferisce, al netto di un importo proporzionale a quanto è stato fornito

dal Fornitore

fino al momento in cui il consumatore lo ha informato dell'esercizio del diritto di recesso; per il calcolo

di tale

importo, si terrà conto dei numeri o comunque dei contenuti fruiti e/o fruibili dal consumatore fino

all'esercizio del

diritto di recesso. Il rimborso avverrà entro 14 giorni dalla ricezione della comunicazione di recesso sullo

stesso

mezzo di pagamento utilizzato per la transazione iniziale.

4.6 Eventuali eccezioni al diritto di recesso, ove previste da Codice del consumo – decreto legislativo 6

settembre

2005, n. 206, saranno comunicate al consumatore in sede di offerta prima dell'acquisto.

5. Modalità di pagamento

5.1 L'Abbonamento comporta l'obbligo per l'Utente di corrispondere al Fornitore il corrispettivo nella

misura

specificata nell'offerta in relazione al pacchetto scelto dall'Utente.

5.2 Tutti i prezzi indicati nell'offerta si intendono comprensivi di IVA.

5.3 Il pagamento dei corrispettivi può essere effettuato mediante carte di credito o debito abilitate ad

effettuare gli

acquisti online. Le carte accettate sono le seguenti: Visa, Mastercard, American Express.

5.4 L'Utente autorizza il Fornitore ad effettuare l'addebito dei corrispettivi dovuti al momento

dell'acquisto

dell'Abbonamento e dei successivi rinnovi sulla carta di pagamento indicata dallo stesso Utente.

5.5 Il Fornitore non entra in possesso dei dati della carta di pagamento utilizzata dall'Utente. Tali dati

sono

conservati in modo sicuro dal provider dei servizi di pagamento utilizzato dal Fornitore (Stripe o il

diverso provider

che in futuro potrà essere indicato all'Utente). Inoltre, a garanzia dell'Utente, tutte le informazioni

sensibili della

transazione vengono criptate mediante la tecnologia SSL – Secure Sockets Layer.

5.6 È onere dell'Utente: (i) inserire tutti i dati necessari per il corretto funzionamento dello strumento

di pagamento

prescelto; (ii) mantenere aggiornate le informazioni di pagamento in vista dei successivi rinnovi (per

esempio,

aggiornando i dati della propria carta di pagamento scaduta in vista del pagamento dei successivi rinnovi

contrattuali).

Qualora per qualsiasi motivo il pagamento non andasse a buon fine, il Fornitore si riserva di sospendere

immediatamente

l'Abbonamento fino al buon fine dell'operazione di pagamento; trascorsi inutilmente 3 giorni senza che il

pagamento

abbia avuto esito positivo, è facoltà del Fornitore recedere dal contratto con effetti immediati.

Pagamenti all'interno dell'applicazione IOS

5.7 In caso di acquisto dell'Abbonamento mediante l'Applicazione per dispositivi IOS, il pagamento è gestito

interamente

attraverso la piattaforma App Store fornita dal gruppo Apple. Il pagamento del corrispettivo è

automaticamente

addebitato sull'Apple ID account dell'Utente al momento della conferma dell'acquisto. Gli abbonamenti

proposti sono

soggetti al rinnovo automatico e all'addebito periodico del corrispettivo. L'Utente può disattivare

l'abbonamento fino a

24h prima della scadenza del periodo di abbonamento in corso. In caso di mancata disattivazione,

l'abbonamento si

rinnova per un eguale periodo e all'Utente viene addebitato lo stesso importo sul suo account Apple.

L'Utente può

gestire e disattivare il proprio abbonamento direttamente dal proprio profilo su App Store. Per maggiori

informazioni al

riguardo: https://www.apple.com/it/legal/terms/site.html. Il Fornitore non è responsabile per eventuali

disservizi della

piattaforma App Store.

6. Promozioni

6.1 Il Fornitore può a sua discrezione offrire agli Utenti delle promozioni sotto forma di sconti o periodi

gratuiti di

fruizione del Servizio.

6.2 Salvo che non sia diversamente specificato nella pagina di offerta della promozione, l'adesione a una

promozione

comporta, alla sua scadenza, l'attivazione automatica del Servizio a pagamento con addebito periodico del

corrispettivo

in base al contenuto del pacchetto di volta in volta selezionato dall'Utente.

6.3 L'Utente ha la facoltà di disattivare il Servizio in qualunque momento prima della scadenza del periodo

di prova

attraverso una delle modalità indicate nel precedente articolo 3).

7. Obblighi e garanzie dell'Utente

7.1 L'Utente dichiara e garantisce:

- di essere maggiorenne;

- di sottoscrivere l'Abbonamento per scopi estranei ad attività professionali, imprenditoriali, artigianali

o commerciali

eventualmente svolte;

- che tutti i dati forniti per l'attivazione dell'Abbonamento sono corretti e veritieri;

- che i dati forniti saranno mantenuti aggiornati per l'intera durata dell'Abbonamento.

7.2 L'Utente si impegna al pagamento del corrispettivo in favore del Fornitore nella misura e con le

modalità definite

nei precedenti articoli.

7.3 L'Utente si impegna ad utilizzare l'Abbonamento e i suoi contenuti a titolo esclusivamente personale, in

forma non

collettiva e senza scopo di lucro; l'Utente è inoltre responsabile per qualsiasi uso non autorizzato

dell'Abbonamento e

dei suoi contenuti, ove riconducibile all'account dell'Utente medesimo; per questo motivo l'Utente si

impegna ad

assumere tutte le precauzioni necessarie per mantenere riservato l'accesso all'Abbonamento attraverso il

proprio account

(per esempio, mantenendo riservate le credenziali di accesso ovvero segnalando senza ritardo al Fornitore

che la

riservatezza di tali credenziali risulta compromessa per qualsiasi motivo).

7.4 La violazione degli obblighi stabiliti nel presente articolo conferisce al Fornitore il diritto di

risolvere

immediatamente il contratto ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, fatto salvo il risarcimento dei

danni.

8. Tutela della proprietà intellettuale e industriale

8.1 L'Utente riconosce e accetta che i contenuti dell'Abbonamento, sotto forma di testi, immagini,

fotografie, grafiche,

disegni, contenuti audio e video, animazioni, marchi, loghi e altri segni distintivi, sono coperti da

copyright e dagli

altri diritti di proprietà intellettuale e industriale di volta in volta facenti capo al Fornitore e ai suoi

danti causa

e per questo si impegna a rispettare tali diritti.

8.2 Tutti i diritti sono riservati in capo ai titolari; l'Utente accetta che l'unico diritto acquisito con

il contratto

è quello di fruire dei contenuti dell'Abbonamento con le modalità e i limiti propri del Servizio. Fatte

salve le

operazioni di archiviazione e condivisione consentite dalle apposite funzionalità del Servizio, qualsiasi

attività di

riproduzione, pubblica esecuzione, comunicazione a terzi, messa a disposizione, diffusione, modifica ed

elaborazione dei

contenuti è espressamente vietata.

8.3 La violazione degli obblighi stabiliti nel presente articolo conferisce al Fornitore il diritto di

risolvere

immediatamente il contratto ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, fatto salvo il risarcimento dei

danni.

9. Manleva

9.1 L'Utente si impegna a manlevare e tenere indenne il Fornitore contro qualsiasi costo – inclusi gli

onorari degli

avvocati, spesa o danno addebitato al Fornitore o in cui il Fornitore dovesse comunque incorrere in

conseguenza di usi

impropri del Servizio da parte dell'Utente o per la violazione da parte di quest'ultimo di obblighi

derivanti dalla

legge ovvero dai presenti termini d'uso.

10. Limitazione di responsabilità

10.1 Il Fornitore è impegnato a fornire un Servizio con contenuti professionali e di alta qualità; tuttavia,

il

Fornitore non garantisce all'Utente che i contenuti siano sempre privi di errori o imprecisioni; per tale

motivo,

l'Utente è l'unico responsabile dell'uso dei contenuti e delle informazioni veicolate attraverso di

essi.

10.2 L'Utente riconosce e accetta che, data la natura del Servizio e come da prassi nel settore dei servizi

della

società dell'informazione, il Fornitore potrà effettuare interventi periodici sui propri sistemi per

garantire o

migliorare l'efficienza e la sicurezza del Servizio; tali interventi potrebbero comportare il rallentamento

o

l'interruzione del Servizio. Il Fornitore si impegna a contenere i periodi di interruzione o rallentamento

nel minore

tempo possibile e nelle fasce orarie in cui generalmente vi è minore disagio per gli Utenti. Ove

l'interruzione del

Servizio si protragga per oltre 24 ore, l'Utente avrà diritto a un'estensione dell'Abbonamento per un numero

di giorni

pari a quello dell'interruzione; in tali casi, l'Utente riconosce che l'estensione dell'Abbonamento è

l'unico rimedio in

suo favore, con la conseguente rinunzia a far valere qualsivoglia altra pretesa nei confronti del

Fornitore.

10.3 L'Utente riconosce e accetta che nessuna responsabilità è imputabile al Fornitore:

- per disservizi dell'Abbonamento derivanti da malfunzionamenti di reti elettriche e telefoniche ovvero di

ulteriori

servizi gestiti da terze parti che esulano del tutto dalla sfera di controllo e responsabilità del Fornitore

(per

esempio, disservizi della banca dell'Utente, etc...);

- per la mancata pubblicazione di contenuti editoriali che derivi da cause di forza maggiore.

10.4 In tutti gli altri casi, l'Utente riconosce che la responsabilità del Fornitore in forza del contratto

è limitata

alle sole ipotesi di dolo o colpa grave.

10.5 Ai fini dell'accertamento di eventuali disservizi, l'Utente accetta che faranno fede le risultanze dei

sistemi

informatici del Fornitore.

11. Modifica dei termini d'uso

11.1 L'Abbonamento è disciplinato dai termini d'uso approvati al momento dell'acquisto.

11.2 Durante il periodo di validità del contratto, il Fornitore si riserva di modificare i termini della

fornitura per

giustificati motivi connessi alla necessità di adeguarsi a modifiche normative o obblighi di legge, alle

mutate

condizioni del mercato di riferimento ovvero all'attuazione di piani aziendali con ricadute sull'offerta dei

contenuti.

11.3 I nuovi termini d'uso saranno comunicati all'Utente con un preavviso di almeno 15 giorni rispetto alla

scadenza del

periodo di fatturazione in corso ed entreranno in vigore a partire dall'inizio del periodo di fatturazione

successivo.

Se l'Utente non è d'accordo con i nuovi termini d'uso, può esercitare la disdetta secondo quanto previsto al

precedente

articolo 3.

11.4 Ove la modifica dei termini d'uso sia connessa alla necessità di adeguarsi a un obbligo di legge, i

nuovi termini

d'uso potranno entrare in vigore immediatamente al momento della comunicazione; resta inteso che, solo in

tale ipotesi,

l'Utente potrà recedere dal contratto entro i successivi 30 giorni, con il conseguente diritto ad ottenere

un rimborso

proporzionale al periodo di abbonamento non goduto.

12. Trattamento dei dati personali

12.1 In conformità a quanto previsto dal Regolamento 2016/679 UE e dal Codice della privacy (decreto

legislativo 30

giugno 2003, n. 196), i dati personali degli Utenti saranno trattati per le finalità e in forza delle basi

giuridiche

indicate nella privacy policy messa a disposizione dell'Utente in sede di registrazione e acquisto.

12.2 Accettando i presenti termini di utilizzo, l'Utente conferma di aver preso visione della privacy policy

messa a

disposizione dal Fornitore e di averne conservato copia su supporto durevole.

12.3 Il Fornitore si riserva di modificare in qualsiasi momento la propria privacy policy nel rispetto dei

diritti degli

Utenti, dandone notizia a questi ultimi con mezzi adeguati e proporzionati allo scopo.

13. Servizio clienti

13.1 Per informazioni sul Servizio e per qualsiasi problematica connessa con la fruizione dello stesso,

l'Utente può

contattare il Fornitore attraverso i seguenti recapiti: help@newslist.it

14. Legge applicabile e foro competente

14.1 Il contratto tra il Fornitore e l'Utente è regolato dal diritto italiano.

14.2 Ove l'Utente sia qualificabile come consumatore, per le controversie comunque connesse con la

formazione,

esecuzione, interpretazione e cessazione del contratto, sarà competente il giudice del luogo di residenza o

domicilio

del consumatore, se ubicato in Italia.